Contents

sbt Reference Manual

始める sbt

sbt には、柔軟かつ強力なビルド定義(Build Definition)を支えるための独自の概念がいくつか存在している。 その概念は決して多くはないが、sbt は他のビルドシステムとは一味違うので、ドキュメントを読まずに使おうとすると、きっと細かい点でつまづいてしまうだろう。

この「始める sbt」では、sbt ビルド定義を作成してメンテナンスしていく上で知っておくべき概念を説明していく。

このガイドを一通り読んでおくことを強く推奨したい。

もしどうしても時間がないというなら、最も重要な概念は .sbt ビルド定義、 スコープ、と タスク・グラフ に書かれている。 ただし、それ以外のページを読み飛ばしても大丈夫かは保証できない。

このガイドの読み方だが、後ろの方のページはその前のページで紹介された概念の理解を前提に書かれているので、最初から順番に読み進めていくのがベストだ。

sbt を試してくれることに感謝する。ぜひ楽しいんでほしい!

誤訳の報告はこちらへ。

sbt0.13での変更点や新機能に興味があるなら、sbt 0.13.0 の変更点 を読むとよいだろう。

sbt のインストール

sbt プロジェクトを作るためには、以下の手順をたどる必要がある:

- JDK をインストールする。(Eclipse Adoptium Temurin JDK 8、11 もしくは 17 を推奨)

- sbt をインストールする。

- 簡単な hello world プロジェクトをセットアップする。

- 実行するを読んで、sbt の実行方法を知る。

- .sbt ビルド定義を読んで、ビルド定義についてもっと詳しく知る。

究極的には sbt のインストールはランチャー JAR とシェルスクリプトの 2 つを用意するだけだが、 利用するプラットフォームによってはもう少し簡単なインストール方法もいくつか提供されている。 macOS、Windows、もしくは Linux の手順を参照してほしい。

豆知識

sbt の実行が上手くいかない場合は、Setup Notes のターミナルの文字エンコーディング、HTTP プロキシ、JVM のオプションに関する説明を参照してほしい。

macOS への sbt のインストール

cs setup を用いた sbt のインストール

Install に従い Coursier を用いて Scala をインストールする。これは最新の安定版の sbt を含む。

JDK のインストール

リンクをたどって JDK 8 もしくは JDK 11 をインストールする、 もしくは SDKMAN! を使う。

SDKMAN!

$ sdk install java $(sdk list java | grep -o "\b8\.[0-9]*\.[0-9]*\-tem" | head -1)

$ sdk install sbt

ユニバーサルパッケージからのインストール

サードパーティパッケージを使ってのインストール

注意: サードパーティが提供するパッケージは最新版を使っているとは限らない。 何か問題があれば、パッケージメンテナに報告してほしい。

Homebrew

$ brew install sbt

Windows への sbt のインストール

cs setup を用いた sbt のインストール

Install に従い Coursier を用いて Scala をインストールする。これは最新の安定版の sbt を含む。

JDK のインストール

リンクをたどって JDK 8 もしくは JDK 11 をインストールする。

ユニバーサルパッケージからのインストール

Windows インストーラ

msi インストーラをダウンロードしてインストールする。

サードパーティパッケージを使ってのインストール

注意: サードパーティが提供するパッケージは最新版を使っているとは限らない。 何か問題があれば、パッケージメンテナに報告してほしい。

Scoop

$ scoop install sbt

Linux への sbt のインストール

cs setup を用いた sbt のインストール

Install に従い Coursier を用いて Scala をインストールする。これは最新の安定版の sbt を含む。

SDKMAN からのインストール

JDK と sbt をするのに、SDKMAN の導入を検討してほしい。

$ sdk install java $(sdk list java | grep -o "\b8\.[0-9]*\.[0-9]*\-tem" | head -1)

$ sdk install sbt

Coursier もしくは SDKMAN を使うことには 2つの利点がある。

- 「闇鍋 OpenJDK ビルド」と揶揄されているディストロ管理の JDK ではなく、Eclipse Adoptium が出している公式のパッケージをインストールできる。

- sbt の全ての JAR ファイルを含んだ

tgzパッケージをインストールできる (DEB と RPM版は帯域の節約のために JAR ファイルが含まれていない)。

JDK のインストール

まず JDK をインストールする必要がある。Eclipse Adoptium Temurin JDK 8、JDK 11、もしくは JDK 17 を推奨する。

パッケージ名はディストリビューションによって異なる。例えば、Ubuntu xenial (16.04LTS) には openjdk-8-jdk がある。Redhat 系は java-1.8.0-openjdk-devel と呼んでいる。

ユニバーサルパッケージからのインストール

Ubuntu 及びその他の Debian ベースの Linux ディストリビューション

DEB は sbt による公式パッケージだ。

Ubuntu 及びその他の Debian ベースのディストリビューションは DEB フォーマットを用いるが、

ローカルの DEB ファイルからソフトウェアをインストールすることは稀だ。

これらのディストロは通常コマンドラインや GUI 上から使えるパッケージ・マネージャがあって

(例: apt-get、aptitude、Synaptic など)、インストールはそれらから行う。

ターミナル上から以下を実行すると sbt をインストールできる (superuser 権限を必要とするため、sudo を使っている)。

echo "deb https://repo.scala-sbt.org/scalasbt/debian all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sbt.list

echo "deb https://repo.scala-sbt.org/scalasbt/debian /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sbt_old.list

curl -sL "https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823" | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/sbt.asc

sudo apt-get update

sudo apt-get install sbt

パッケージ・マネージャは設定されたリポジトリに指定されたパッケージがあるか確認しにいく。 このリポジトリをパッケージ・マネージャに追加しさえすればよい。

sbt を最初にインストールした後は、このパッケージは aptitude や Synaptic

上から管理することができる (パッケージ・キャッシュの更新を忘れずに)。

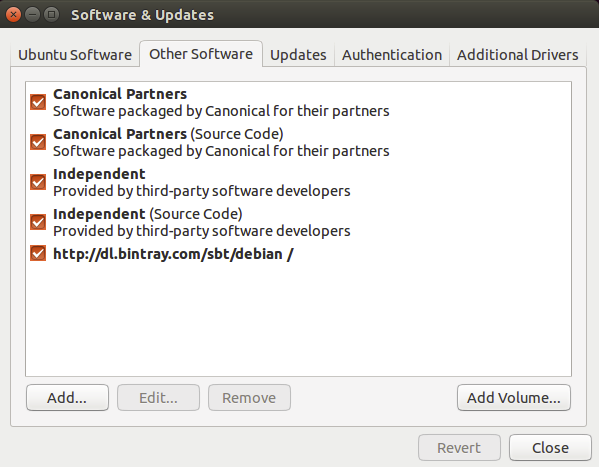

追加された APT リポジトリは「システム設定 -> ソフトウェアとアップデート -> 他のソフトウェア」 の一番下に表示されているはずだ:

注意: Ubuntu で Server access Error: java.lang.RuntimeException: Unexpected error: java.security.InvalidAlgorithmParameterException: the trustAnchors parameter must be non-empty url=https://repo1.maven.org/maven2/org/scala-sbt/sbt/1.1.0/sbt-1.1.0.pom という SSL エラーが多く報告されている。cert-bug などによると、これは OpenJDK 9 が /etc/ssl/certs/java/cacerts に PKCS12 フォーマットを採用したことに起因するらしい。https://stackoverflow.com/a/50103533/3827 によるとこの問題は Ubuntu Cosmic (18.10) で修正されているが、Ubuntu Bionic LTS (18.04) はリリース待ちらしい。回避策も Stackoverflow を参照。

Red Hat Enterprise Linux 及びその他の RPM ベースのディストリビューション

RPM は sbt による公式パッケージだ。

Red Hat Enterprise Linux 及びその他の RPM ベースのディストリビューションは RPM フォーマットを用いる。

ターミナル上から以下を実行すると sbt をインストールできる (superuser 権限を必要とするため、sudo を使っている)。

# remove old Bintray repo file

sudo rm -f /etc/yum.repos.d/bintray-rpm.repo

curl -L https://www.scala-sbt.org/sbt-rpm.repo > sbt-rpm.repo

sudo mv sbt-rpm.repo /etc/yum.repos.d/

sudo yum install sbt

On Fedora (31 and above), use bintray-sbt-rpm.repo

# remove old Bintray repo file

sudo rm -f /etc/yum.repos.d/bintray-rpm.repo

curl -L https://www.scala-sbt.org/sbt-rpm.repo > sbt-rpm.repo

sudo mv sbt-rpm.repo /etc/yum.repos.d/

sudo dnf install sbt

注意: これらのパッケージに問題があれば、 sbt プロジェクトに報告してほしい。

Gentoo

公式には sbt の ebuild は提供されていないが、 バイナリから sbt をマージする ebuild が公開されているようだ。 この ebuild を使って sbt をマージするには:

emerge dev-java/sbt

例題でみる sbt

このページは、 sbt 1 をインストールしたことを前提とする。

sbt の内部がどうなっているかや理由みたいなことを解説する代わりに、例題を次々と見ていこう。

最小 sbt ビルドを作る

$ mkdir foo-build

$ cd foo-build

$ touch build.sbt

sbt シェルを起ち上げる

$ sbt

[info] Updated file /tmp/foo-build/project/build.properties: set sbt.version to 1.9.3

[info] welcome to sbt 1.9.3 (Eclipse Adoptium Java 17.0.8)

[info] Loading project definition from /tmp/foo-build/project

[info] loading settings for project foo-build from build.sbt ...

[info] Set current project to foo-build (in build file:/tmp/foo-build/)

[info] sbt server started at local:///Users/eed3si9n/.sbt/1.0/server/abc4fb6c89985a00fd95/sock

[info] started sbt server

sbt:foo-build>

sbt シェルを終了させる

sbt シェルを終了させるには、exit と入力するか、Ctrl+D (Unix) か Ctrl+Z (Windows) を押す。

sbt:foo-build> exit

プロジェクトをコンパイルする

表記の慣例として sbt:...> や > というプロンプトは、sbt シェルに入っていることを意味することにする。

$ sbt

sbt:foo-build> compile

コード変更時に再コンパイルする

compile コマンド (やその他のコマンド) を ~ で始めると、プロジェクト内のソース・ファイルが変更されるたびにそのコマンドが自動的に再実行される。

sbt:foo-build> ~compile

[success] Total time: 0 s, completed 28 Jul 2023, 13:32:35

[info] 1. Monitoring source files for foo-build/compile...

[info] Press <enter> to interrupt or '?' for more options.

ソース・ファイルを書く

上記のコマンドは走らせたままにする。別のシェルかファイルマネージャーからプロジェクトのディレクトリへ行って、src/main/scala/example というディレクトリを作る。次に好きなエディタを使って example ディレクトリ内に以下のファイルを作成する:

package example

object Hello {

def main(args: Array[String]): Unit = {

println("Hello")

}

}

この新しいファイルは実行中のコマンドが自動的に検知したはずだ:

[info] Build triggered by /tmp/foo-build/src/main/scala/example/Hello.scala. Running 'compile'.

[info] compiling 1 Scala source to /tmp/foo-build/target/scala-2.12/classes ...

[success] Total time: 0 s, completed 28 Jul 2023, 13:38:55

[info] 2. Monitoring source files for foo-build/compile...

[info] Press <enter> to interrupt or '?' for more options.

~compile を抜けるには Enter を押す。

以前のコマンドを実行する

sbt シェル内で上矢印キーを 2回押して、上で実行した compile コマンドを探す。

sbt:foo-build> compile

ヘルプを読む

help コマンドを使って、基礎コマンドの一覧を表示する。

sbt:foo-build> help

<command> (; <command>)* Runs the provided semicolon-separated commands.

about Displays basic information about sbt and the build.

tasks Lists the tasks defined for the current project.

settings Lists the settings defined for the current project.

reload (Re)loads the current project or changes to plugins project or returns from it.

new Creates a new sbt build.

new Creates a new sbt build.

projects Lists the names of available projects or temporarily adds/removes extra builds to the session.

....

特定のタスクの説明を表示させる:

sbt:foo-build> help run

Runs a main class, passing along arguments provided on the command line.

アプリを実行する

sbt:foo-build> run

[info] running example.Hello

Hello

[success] Total time: 0 s, completed 28 Jul 2023, 13:40:31

sbt シェルから ThisBuild / scalaVersion をセットする

sbt:foo-build> set ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

[info] Defining ThisBuild / scalaVersion

[info] The new value will be used by Compile / bspBuildTarget, Compile / dependencyTreeCrossProjectId and 50 others.

[info] Run `last` for details.

[info] Reapplying settings...

[info] set current project to foo-build (in build file:/tmp/foo-build/)

scalaVersion セッティングを確認する:

sbt:foo-build> scalaVersion

[info] 2.13.12

セッションを build.sbt へと保存する

アドホックに設定したセッティングは session save で保存できる。

sbt:foo-build> session save

[info] Reapplying settings...

[info] set current project to foo-build (in build file:/tmp/foo-build/)

[warn] build source files have changed

[warn] modified files:

[warn] /tmp/foo-build/build.sbt

[warn] Apply these changes by running `reload`.

[warn] Automatically reload the build when source changes are detected by setting `Global / onChangedBuildSource := ReloadOnSourceChanges`.

[warn] Disable this warning by setting `Global / onChangedBuildSource := IgnoreSourceChanges`.

build.sbt ファイルは以下のようになったはずだ:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

プロジェクトに名前を付ける

エディタを使って、build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello"

)

ビルドの再読み込み

reload コマンドを使ってビルドを再読み込みする。このコマンドは build.sbt を読み直して、そこに書かれたセッティングを再適用する。

sbt:foo-build> reload

[info] welcome to sbt 1.9.3 (Eclipse Adoptium Java 17.0.8)

[info] loading project definition from /tmp/foo-build/project

[info] loading settings for project hello from build.sbt ...

[info] set current project to Hello (in build file:/tmp/foo-build/)

sbt:Hello>

プロンプトが sbt:Hello> に変わったことに注目してほしい。

libraryDependencies に toolkit-test を追加する

エディタを使って、build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7" % Test

)

reload コマンドを使って、build.sbt の変更を反映させる。

sbt:Hello> reload

テストを実行する

sbt:Hello> test

差分テストを継続的に実行する

sbt:Hello> ~testQuick

テストを書く

上のコマンドを走らせたままで、エディタから src/test/scala/example/HelloSuite.scala という名前のファイルを作成する:

class HelloSuite extends munit.FunSuite {

test("Hello should start with H") {

assert("hello".startsWith("H"))

}

}

~testQuick が検知したはずだ:

[info] 2. Monitoring source files for hello/testQuick...

[info] Press <enter> to interrupt or '?' for more options.

[info] Build triggered by /tmp/foo-build/src/test/scala/example/HelloSuite.scala. Running 'testQuick'.

[info] compiling 1 Scala source to /tmp/foo-build/target/scala-2.13/test-classes ...

HelloSuite:

==> X HelloSuite.Hello should start with H 0.004s munit.FailException: /tmp/foo-build/src/test/scala/example/HelloSuite.scala:4 assertion failed

3: test("Hello should start with H") {

4: assert("hello".startsWith("H"))

5: }

at munit.FunSuite.assert(FunSuite.scala:11)

at HelloSuite.$anonfun$new$1(HelloSuite.scala:4)

[error] Failed: Total 1, Failed 1, Errors 0, Passed 0

[error] Failed tests:

[error] HelloSuite

[error] (Test / testQuick) sbt.TestsFailedException: Tests unsuccessful

テストが通るようにする

エディタを使って src/test/scala/example/HelloSuite.scala を以下のように変更する:

class HelloSuite extends munit.FunSuite {

test("Hello should start with H") {

assert("Hello".startsWith("H"))

}

}

テストが通過したことを確認して、Enter を押して継続的テストを抜ける。

ライブラリ依存性を追加する

エディタを使って build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies ++= Seq(

"org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

"org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7" % Test

)

)

Scala REPL を使う

New York の現在の天気を調べてみる:

sbt:Hello> console

[info] Starting scala interpreter...

Welcome to Scala 2.13.12 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 17).

Type in expressions for evaluation. Or try :help.

scala> :paste

// Entering paste mode (ctrl-D to finish)

import sttp.client4.quick._

import sttp.client4.Response

val newYorkLatitude: Double = 40.7143

val newYorkLongitude: Double = -74.006

val response: Response[String] = quickRequest

.get(

uri"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=$newYorkLatitude&longitude=$newYorkLongitude¤t_weather=true"

)

.send()

println(ujson.read(response.body).render(indent = 2))

// press Ctrl+D

// Exiting paste mode, now interpreting.

{

"latitude": 40.710335,

"longitude": -73.99307,

"generationtime_ms": 0.36704540252685547,

"utc_offset_seconds": 0,

"timezone": "GMT",

"timezone_abbreviation": "GMT",

"elevation": 51,

"current_weather": {

"temperature": 21.3,

"windspeed": 16.7,

"winddirection": 205,

"weathercode": 3,

"is_day": 1,

"time": "2023-08-04T10:00"

}

}

import sttp.client4.quick._

import sttp.client4.Response

val newYorkLatitude: Double = 40.7143

val newYorkLongitude: Double = -74.006

val response: sttp.client4.Response[String] = Response({"latitude":40.710335,"longitude":-73.99307,"generationtime_ms":0.36704540252685547,"utc_offset_seconds":0,"timezone":"GMT","timezone_abbreviation":"GMT","elevation":51.0,"current_weather":{"temperature":21.3,"windspeed":16.7,"winddirection":205.0,"weathercode":3,"is_day":1,"time":"2023-08-04T10:00"}},200,,List(:status: 200, content-encoding: deflate, content-type: application/json; charset=utf-8, date: Fri, 04 Aug 2023 10:09:11 GMT),List(),RequestMetadata(GET,https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.7143&longitude...

scala> :q // to quit

サブプロジェクトを作成する

build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies ++= Seq(

"org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

"org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7" % Test

)

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core"

)

reload コマンドを使って build.sbt の変更を反映させる。

全てのサブプロジェクトを列挙する

sbt:Hello> projects

[info] In file:/private/tmp/foo-build/

[info] * hello

[info] helloCore

サブプロジェクトをコンパイルする

sbt:Hello> helloCore/compile

サブプロジェクトに toolkit-test を追加する

build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies ++= Seq(

"org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

toolkitTest % Test

)

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

コマンドをブロードキャストする

hello に送ったコマンドを helloCore にもブロードキャストするために集約を設定する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.aggregate(helloCore)

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies ++= Seq(

"org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

toolkitTest % Test

)

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

reload 後、~testQuick は両方のサブプロジェクトに作用する:

sbt:Hello> ~testQuick

Enter を押して継続的テストを抜ける。

hello が helloCore に依存するようにする

サブプロジェクト間の依存関係を定義するには .dependsOn(...) を使う。ついでに、toolkit への依存性も helloCore に移そう。

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.aggregate(helloCore)

.dependsOn(helloCore)

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += "org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

uJson を使って JSON をパースする

helloCore に uJson を追加しよう。

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.aggregate(helloCore)

.dependsOn(helloCore)

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += "org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

reload 後、core/src/main/scala/example/core/Weather.scala を追加する:

package example.core

import sttp.client4.quick._

import sttp.client4.Response

object Weather {

def temp() = {

val response: Response[String] = quickRequest

.get(

uri"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.7143&longitude=-74.006¤t_weather=true"

)

.send()

val json = ujson.read(response.body)

json.obj("current_weather")("temperature").num

}

}

次に src/main/scala/example/Hello.scala を以下のように変更する:

package example

import example.core.Weather

object Hello {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val temp = Weather.temp()

println(s"Hello! The current temperature in New York is $temp C.")

}

}

アプリを走らせてみて、うまくいったか確認する:

sbt:Hello> run

[info] compiling 1 Scala source to /tmp/foo-build/core/target/scala-2.13/classes ...

[info] compiling 1 Scala source to /tmp/foo-build/target/scala-2.13/classes ...

[info] running example.Hello

Hello! The current temperature in New York is 22.7 C.

sbt-native-packger プラグインを追加する

エディタを使って project/plugins.sbt を追加する:

addSbtPlugin("com.github.sbt" % "sbt-native-packager" % "1.9.4")

次に build.sbt を以下のように変更して JavaAppPackaging を追加する:

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.aggregate(helloCore)

.dependsOn(helloCore)

.enablePlugins(JavaAppPackaging)

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += toolkitTest % Test,

maintainer := "A Scala Dev!"

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += "org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

配布用の .zip ファイルを作る

sbt:Hello> reload

...

sbt:Hello> dist

[info] Wrote /private/tmp/foo-build/target/scala-2.13/hello_2.13-0.1.0-SNAPSHOT.pom

[info] Main Scala API documentation to /tmp/foo-build/target/scala-2.13/api...

[info] Main Scala API documentation successful.

[info] Main Scala API documentation to /tmp/foo-build/core/target/scala-2.13/api...

[info] Wrote /tmp/foo-build/core/target/scala-2.13/hello-core_2.13-0.1.0-SNAPSHOT.pom

[info] Main Scala API documentation successful.

[success] All package validations passed

[info] Your package is ready in /tmp/foo-build/target/universal/hello-0.1.0-SNAPSHOT.zip

パッケージ化されたアプリの実行は以下のように行う:

$ /tmp/someother

$ cd /tmp/someother

$ unzip -o -d /tmp/someother /tmp/foo-build/target/universal/hello-0.1.0-SNAPSHOT.zip

$ ./hello-0.1.0-SNAPSHOT/bin/hello

Hello! The current temperature in New York is 22.7 C.

``

### アプリを Docker化させる

sbt:Hello> Docker/publishLocal …. [info] Built image hello with tags [0.1.0-SNAPSHOT] ```

Docker化されたアプリは以下のように実行する:

`

$ docker run hello:0.1.0-SNAPSHOT

Hello! The current temperature in New York is 22.7 C.

version を設定する

build.sbt を以下のように変更する:

ThisBuild / version := "0.1.0"

ThisBuild / scalaVersion := "2.13.12"

ThisBuild / organization := "com.example"

val toolkitTest = "org.scala-lang" %% "toolkit-test" % "0.1.7"

lazy val hello = project

.in(file("."))

.aggregate(helloCore)

.dependsOn(helloCore)

.enablePlugins(JavaAppPackaging)

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += toolkitTest % Test,

maintainer := "A Scala Dev!"

)

lazy val helloCore = project

.in(file("core"))

.settings(

name := "Hello Core",

libraryDependencies += "org.scala-lang" %% "toolkit" % "0.1.7",

libraryDependencies += toolkitTest % Test

)

Switch scalaVersion temporarily

sbt:Hello> ++3.3.1!

[info] Forcing Scala version to 3.3.1 on all projects.

[info] Reapplying settings...

[info] Set current project to Hello (in build file:/private/tmp/foo-build/)

scalaVersion セッティングを確認する:

sbt:Hello> scalaVersion

[info] helloCore / scalaVersion

[info] 3.3.1

[info] scalaVersion

[info] 3.3.1

このセッティングは reload 後には無くなる。

dist タスクのインスペクト

dist タスクのことをもっと調べるために、help と inspect を実行してみる。

sbt:Hello> help dist

Creates the distribution packages.

sbt:Hello> inspect dist

依存タスクに対して inspect を再帰的に呼び出すには inspect tree を使う。

sbt:Hello> inspect tree dist

[info] dist = Task[java.io.File]

[info] +-Universal / dist = Task[java.io.File]

....

バッチモード

sbt のコマンドをターミナルから直接渡して sbt をバッチモードで実行することができる。

$ sbt clean "testOnly HelloSuite"

Note: バッチモードでの実行は JVM のスピンアップと JIT を毎回行うため、ビルドかなり遅くなる。

普段のコーディングでは sbt シェル、

もしくは ~testQuick のような継続的テストを使うことを推奨する。

sbt new コマンド

sbt new コマンドを使って手早く簡単な Hello world ビルドをセットアップすることができる。

$ sbt new sbt/scala-seed.g8

....

A minimal Scala project.

name [My Something Project]: hello

Template applied in ./hello

プロジェクト名を入力するプロンプトが出てきたら hello と入力する。

これで、hello ディレクトリ以下に新しいプロジェクトができた。

クレジット

本ページは William “Scala William” Narmontas さん作の Essential sbt というチュートリアルに基づいて書かれた。

ディレクトリ構造

このページは、 sbt をインストールして、 例題でみる sbt を読んだことを前提とする。

ベースディレクトリ

sbt 用語では「ベースディレクトリ(base directory) 」はプロジェクトが入ったディレクトリを指す。

例題でみる sbt での例のように、/tmp/foo-build/build.sbt が入った

hello プロジェクトを作った場合、ベースディレクトリは /tmp/foo-build となる。

ソースコード

sbt はデフォルトで Maven と同じディレクトリ構造を使う(全てのパスはベースディレクトリからの相対パスとする):

src/

main/

resources/

<メインの jar に含むデータファイル>

scala/

<メインの Scala ソースファイル>

scala-2.12/

<メインの Scala 2.12 に特定のソースファイル>

java/

<メインの Java ソースファイル>

test/

resources/

<テストの jar に含むデータファイル>

scala/

<テストの Scala ソースファイル>

scala-2.12/

<テストの Scala 2.12 に特定のソースファイル>

java/

<テストの Java ソースファイル>

src/ 内の他のディレクトリは無視される。また、隠しディレクトリも無視される。

ソースコードは hello/app.scala のようにプロジェクトのベースディレクトリに置くこともできるが、

小さいプロジェクトはともかくとして、通常のプロジェクトでは

src/main/ 以下のディレクトリにソースを入れて整理するのが普通だ。

ベースディレクトリに *.scala ソースコードを配置できるのは小手先だけのトリックに見えるかもしれないが、

この機能は後ほど重要になる。

sbt ビルド定義ファイル

ビルド定義はプロジェクトのベースディレクトリ以下の build.sbt

(実は *.sbt ならどのファイルでもいい) にて記述する。

build.sbt

ビルドサポートファイル

build.sbt の他に、project

ディレクトリにはヘルパーオブジェクトや一点物のプラグインを定義した

*.scala ファイルを含むことができる。

詳しくは、ビルドの整理を参照。

build.sbt

project/

Dependencies.scala

project 内に .sbt があるのを見ることがあるかもしれないが、それはプロジェクトのベースディレクトリ下の .sbt とはまた別物だ。

これに関しては他に前提となる知識が必要なので後ほど説明する。

ビルド成果物

生成されたファイル(コンパイルされたクラスファイル、パッケージ化された jar ファイル、managed 配下のファイル、キャッシュとドキュメンテーション)は、デフォルトでは target ディレクトリに出力される。

バージョン管理の設定

.gitignore (もしくは、他のバージョン管理システムの同様のファイル)には以下を追加しておくとよいだろう:

target/

ここでは(ディレクトリだけにマッチさせるために)語尾の / は意図的につけていて、一方で

(普通の target/ に加えて project/target/ にもマッチさせるために)先頭の / は意図的に

つけていないことに注意。

実行

このページではプロジェクトをセットアップした後の sbt の使い方を説明する。

君がsbt をインストールして、

例題でみる sbtを実行したことを前提とする。

sbt シェル

プロジェクトのベースディレクトリで、sbt を引数なしで実行する:

$ sbt

sbt をコマンドライン引数なしで実行すると sbt シェルが起動される。 インタラクティブモードにはコマンドプロンプト(とタブ補完と履歴も!)がある。

例えば、compile と sbt シェルに入力する:

> compile

もう一度 compile するには、上矢印を押して、エンターキーを押す。

プログラムを実行するには、run と入力する。

sbt シェルを終了するには、exit と入力するか、Ctrl+D (Unix) か Ctrl+Z (Windows) を押す。

バッチモード

sbt のコマンドを空白で区切られたリストとして引数に指定すると sbt をバッチモードで実行することができる。

引数を取る sbt コマンドの場合は、コマンドと引数の両方を引用符で囲むことで一つの引数として sbt に渡す。

例えば、

$ sbt clean compile "testOnly TestA TestB"

この例では、testOnly は TestA と TestB の二つの引数を取る。

コマンドは順に実行される(この場合 clean、compile、そして testOnly)。

Note: バッチモードでの実行は JVM のスピンアップと JIT を毎回行うため、ビルドかなり遅くなる。 普段のコーディングでは sbt シェル、 もしくは以下に説明する継続的ビルドとテストを使うことを推奨する。

継続的ビルドとテスト

編集〜コンパイル〜テストのサイクルを速めるために、ソースファイルを保存する度 sbt に自動的に再コンパイルを実行させることができる。

ソースファイルが変更されたことを検知してコマンドを実行するには、コマンドの先頭に ~ をつける。

例えば、インタラクティブモードで、これを試してみよう:

> ~testQuick

このファイル変更監視状態を止めるにはエンターキーを押す。

先頭の ~ は sbt シェルでもバッチモードでも使うことができる。

詳しくは、Triggered Execution 参照。

よく使われるコマンド

最もよく使われる sbt コマンドを紹介する。全ての一覧は Command Line Reference を参照。

| clean | (target ディレクトリにある)全ての生成されたファイルを削除する。 |

| compile | (src/main/scala と src/main/java ディレクトリにある) メインのソースをコンパイルする。 |

| test | 全てのテストをコンパイルし実行する。 |

| console | コンパイル済のソースと依存ライブラリにクラスパスを通して、Scala インタプリタを開始する。 sbt に戻るには、:quit と入力するか、Ctrl+D (Unix) か Ctrl+Z (Windows) を押す。 |

| sbt と同じ仮想マシン上で、プロジェクトのメインクラスを実行する。 | |

| package | src/main/resources 内のファイルと src/main/scala と src/main/java からコンパイルされたクラスファイルを含む jar を作る。 |

| help <command> | 指定されたコマンドの詳細なヘルプを表示する。コマンドが指定されていない場合は、 全てのコマンドの簡単な説明を表示する。 |

| reload | ビルド定義(build.sbt、 project/*.scala、 project/*.sbt ファイル)を再読み込みする。 ビルド定義を変更した場合に必要。 |

タブ補完

sbt シェルには、空のプロンプトの状態を含め、タブ補完がある。 sbt の特殊な慣例として、タブを一度押すとよく使われる候補だけが表示され、 複数回押すと、より多くの冗長な候補一覧が表示される。

sbt シェル履歴

sbt シェルは、 sbt を終了して再起動した後でも履歴を覚えている。 履歴にアクセスする最も簡単な方法は矢印キーを使うことだ。

注意: Ctrl-R を使って履歴を逆方向にインクリメンタル検索できる。

JLine のターミナル環境との統合によって $HOME/.inputrc ファイルを変更することで

sbt シェルをカスタマイズすることが可能だ。

例えば、以下の設定を $HOME/.inputrc に書くことで上矢印キーと下矢印キーが履歴の前方一致検索をするようになる。

"\e[A": history-search-backward

"\e[B": history-search-forward

"\e[C": forward-char

"\e[D": backward-char

sbt シェルはその他にも以下のコマンドをサポートする:

| ! | 履歴コマンドのヘルプを表示する。 |

| !! | 直前のコマンドを再実行する。 |

| !: | 全てのコマンド履歴を表示する。 |

| !:n | 最後の n コマンドを表示する。 |

| !n | !: で表示されたインデックス n のコマンドを実行する。 |

| !-n | n個前のコマンドを実行する。 |

| !string | 'string' から始まる最近のコマンドを実行する。 |

| !?string | 'string' を含む最近のコマンドを実行する。 |

IDE との統合

エディタと sbt だけで Scala のコードを書くことも可能だが、今日日のプログラマの多くは統合開発環境 (IDE) を用いる。 Scala の IDE は Metals と IntelliJ IDEA の二強で、それぞれ sbt ビルドとの統合をサポートする。

- Metals のビルドサーバとして sbt を用いる

- IntelliJ IDEA へのインポート

- IntelliJ IDEA のビルドサーバとして sbt を用いる

- Metals フロントエンドとして Neovim を用いる

Metals のビルドサーバとして sbt を用いる

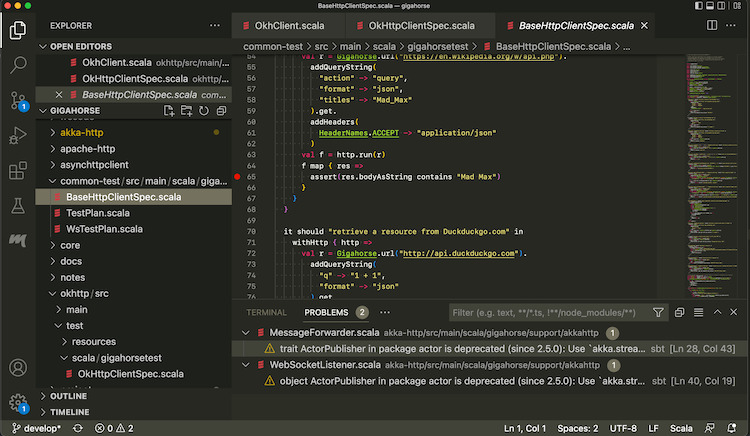

Metals は、Scala のためのオープンソースな言語サーバであり、VS Code その他の LSP をサポートするエディタのバックエンドとして機能することができる。 一方で Metals は、Build Server Protocol (BSP) 経由で sbt を含む異なるビルドサーバをサポートする。

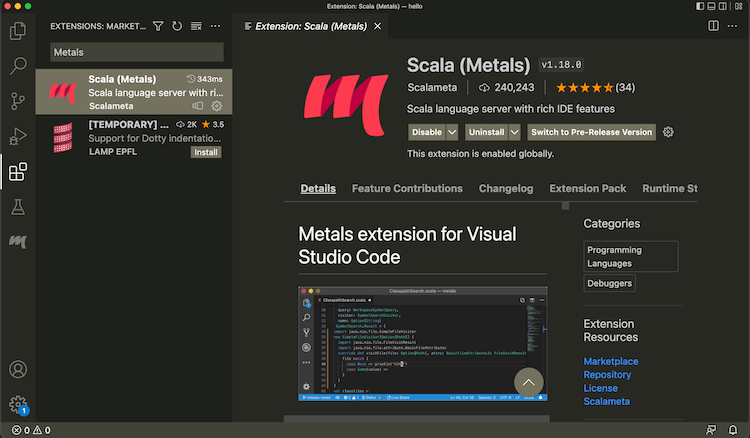

VS Code で Metals を使うには:

- Extensions タブから Metals をインストールする:

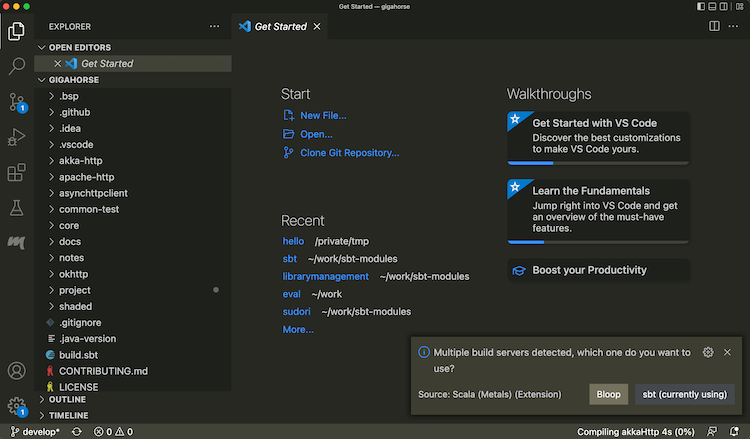

build.sbtファイルを含むディレクトリを開く。- メニューバーより View > Command Palette… (macOS だと

Cmd-Shift-P) を開き Metals: Switch build server と打ち込み、「sbt」を選択する。

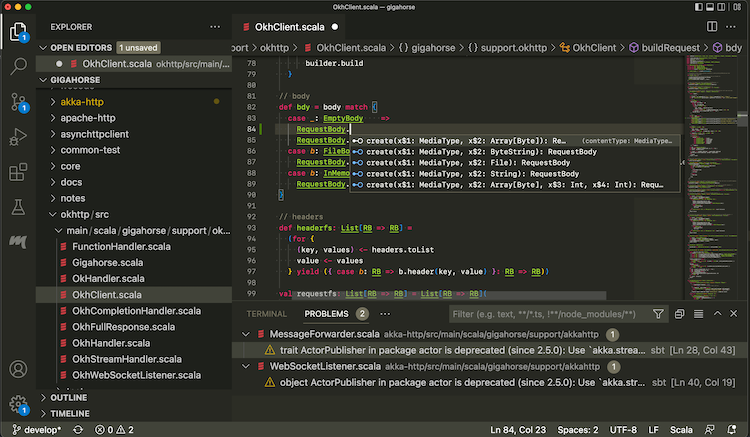

- インポート処理が完了したら、Scala のファイルを開いてみてコード補完が機能していることを確認する:

一部のサブプロジェクトを BSP へ入れたく無い場合は、以下のセッティングを使うことができる。

bspEnabled := false

コードに変更を加えて保存 (macOS だと Cmd-S) すると、Metals は sbt を呼び出して実際のビルド作業を行う。

Igal Tabachnik さんの Using BSP effectively in IntelliJ and Scala という記事が参考になる。

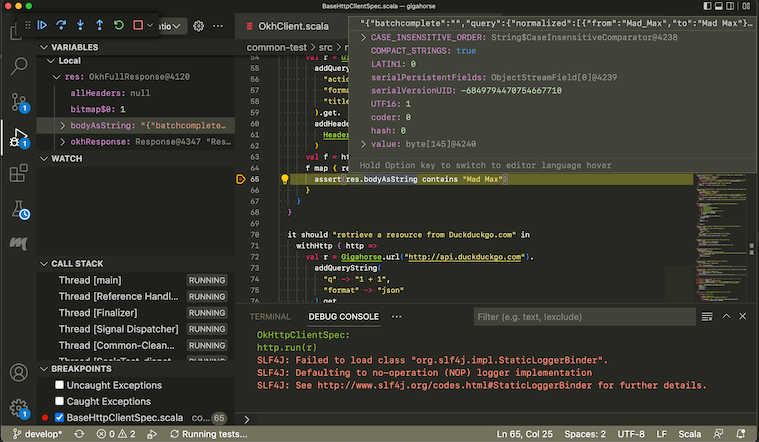

VS Code でのインタラクティブ・デバッグ

- コードにブレークポイントを設定することで、Metals はインタラクティブ・デバッグをサポートする:

- 単体テストを右クリックして「Debug Test」を選ぶことでインタラクティブ・デバッグを開始する。

テストがブレークポイントに当たると、変数の値を検査することができる。

インタラクティブ・デバッグが開始してからの操作方法の詳細は VS Code ドキュメンテーションの Debugging ページ参照。

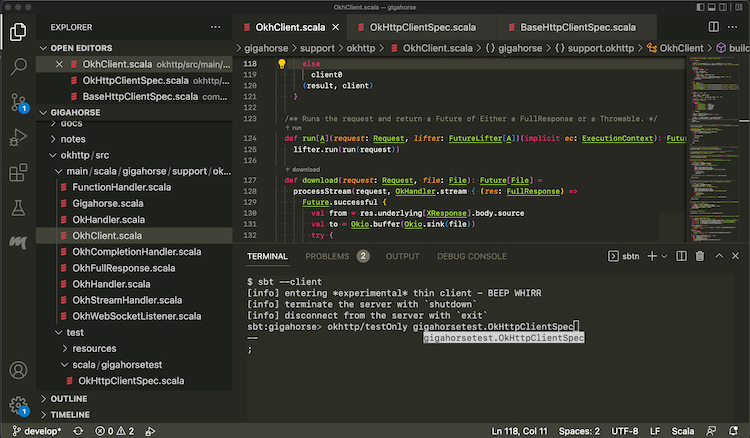

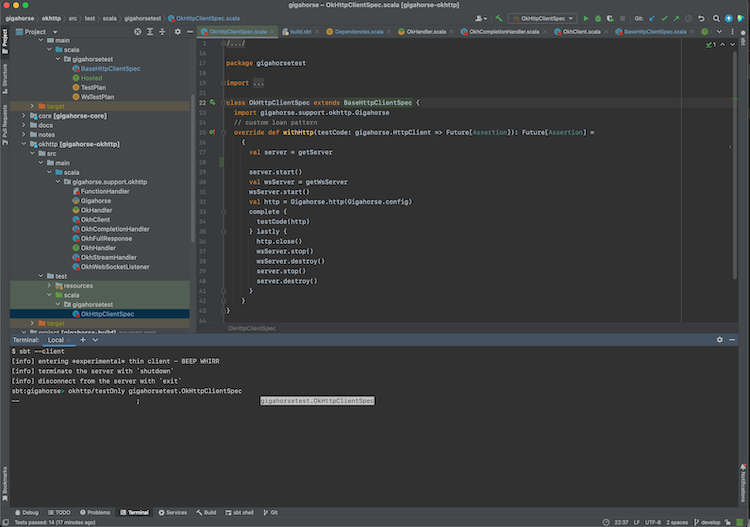

sbt セッションへのログイン

Metals がビルドサーバとして sbt を使う間、シンクライアントを使って同じ sbt セッションにログインすることができる。

- Terminal セクションから

sbt --clientと打ち込む。

これで Metals が開始した sbt セッションにログインすることができた。その中でコードが既にコンパイルされた状態から testOnly その他のタスクを実行できる。

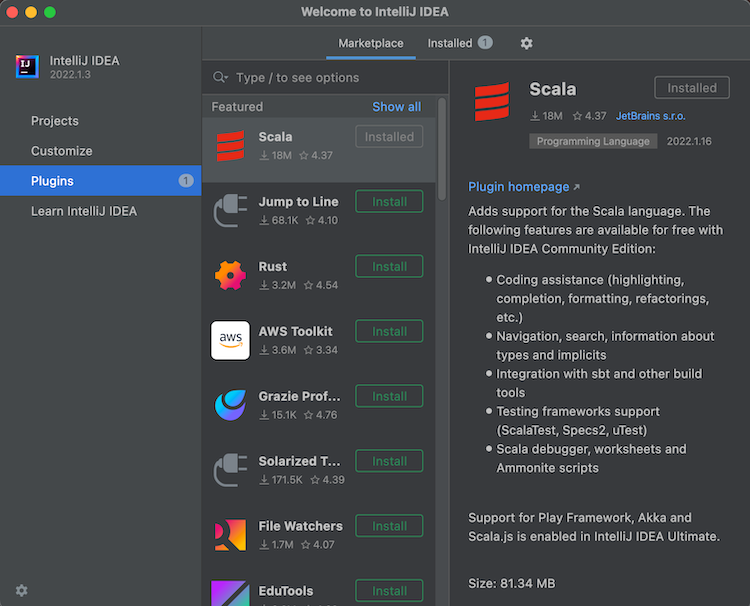

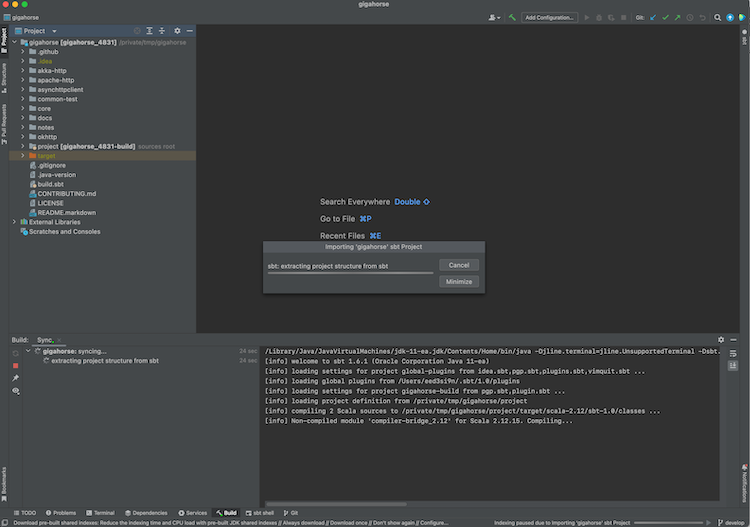

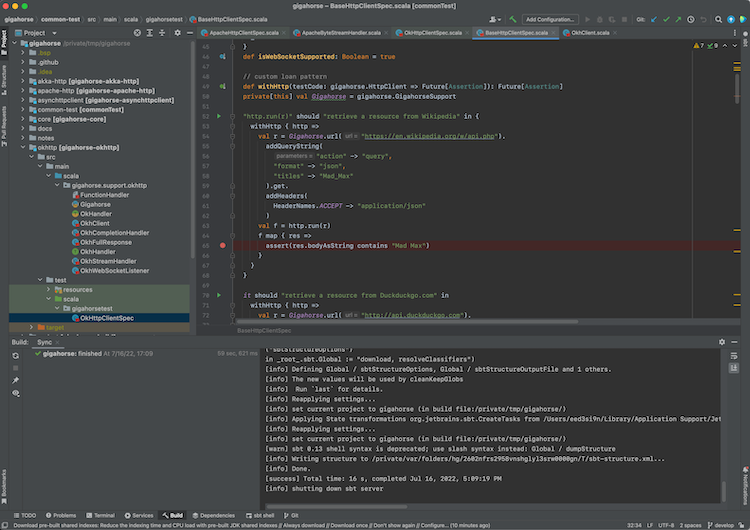

IntelliJ IDEA へのインポート

IntelliJ IDEA は JetBrains社が開発した IDE で、Community Edition は Apache v2 ライセンスの元でオープンソース化されている。 IntelliJ は sbt を含む多くのビルドツールと統合して、プロジェクトをインポートすることができる。 これは従来の方法で、BSP よりも多くの場合安定性が高い。

IntelliJ IDEA にビルドをインポートするには:

- Plugins タブから Scala プラグインをインストールする:

- Projects から

build.sbtファイルを含んだディレクトリを開く:

- インポート処理が完了したら、Scala のファイルを開いてみてコード補完が機能していることを確認する。

IntelliJ Scala プラグインは独自の軽量コンパイラエンジンを用いてエラーの検知を行うが、これは高速であるが正しくないこともある。Compiler-based highlighting といって、 IntelliJ を Scala コンパイラを使ってエラー・ハイライトを行うように設定することも可能だ。

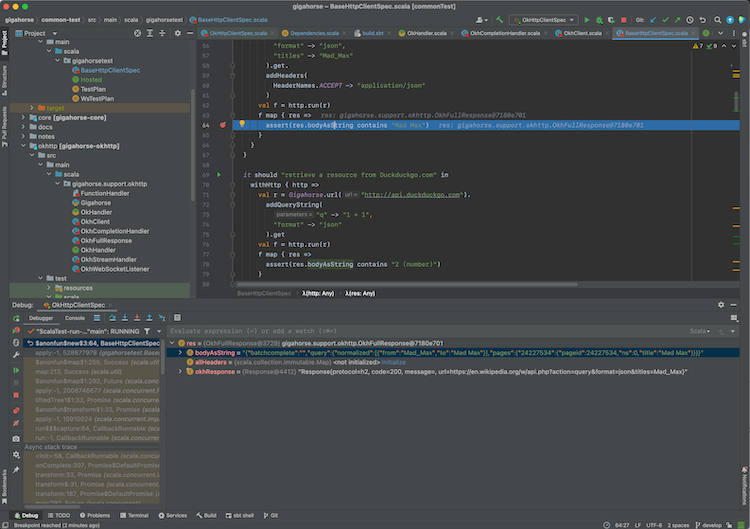

IntelliJ IDEA でのインタラクティブ・デバッグ

- コードにブレークポイントを設定することで、IntelliJ はインタラクティブ・デバッグをサポートする:

- 単体テストを右クリックして「Debug <テスト名>」を選ぶことでインタラクティブ・デバッグを開始する。

もしくは、単体テストの左側にある緑色の「実行」アイコンをクリックする。

テストがブレークポイントに当たると、変数の値を検査することができる。

インタラクティブ・デバッグが開始してからの操作方法の詳細は IntelliJ ドキュメンテーションの Debug code ページ参照。

IntelliJ IDEA のビルドサーバとして sbt を用いる (上級者向け)

IntelliJ へビルドをインポートするということは、事実上 IntelliJ をビルドツールやコンパイラとして採用してコードを書いているということだ (compiler-based highlighting も参照)。 多くのユーザはそのエキスペリエンスで満足しているが、一方でコードベースによってはコンパイラエラーが間違っていたり、ソース生成を行うプラグインと動作しなかったり、sbt と同一のビルド意味論を用いてコードを書きたいと思う人もいる。 幸いなことに、現代の IntelliJ は Build Server Protocol (BSP) 経由で sbt を含む異なるビルドサーバをサポートする。

IntelliJ において BSP を使う利点は、実際のビルド作業を sbt を用いて行うため、今までも sbt セッションを立ち上げながら IntelliJ を使っていた人は、二重でコンパイルしなくてもよくなるという利点がある。

| IntelliJ へインポート | BSP を使った IntelliJ | |

|---|---|---|

| 信頼性 | ✅ 安定した動作 | ⚠️ 技術的に枯れていないため、UX 問題などにあう可能性がある |

| 応答性 | ✅ | ⚠️ |

| 正確性 | ⚠️ 独自のコンパイラを用いた型検査。scalac に設定することも可能。 | ✅ Zinc + Scala コンパイラを用いた型検査 |

| ❌ ソース生成するごとに再同期が必要 | ✅ | |

| ビルド | ❌ sbt を併用すると二重ビルドが必要になる | ✅ |

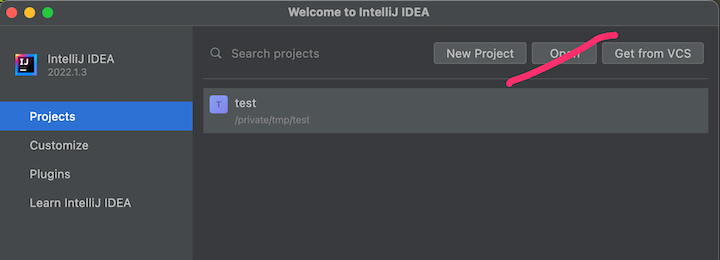

IntelliJ のビルドサーバとして sbt を用いるには:

- Plugins タブから Scala プラグインをインストールする。

- BSP を使うには、Project タブの Open ボタンは使ってはいけない:

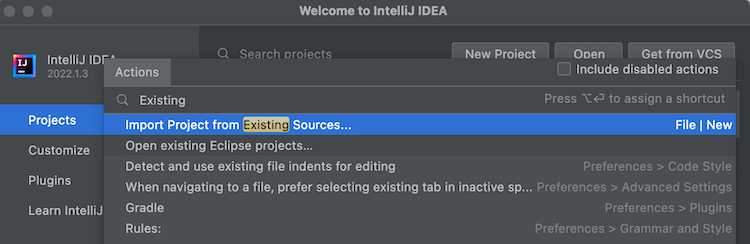

- メニューバーより New > “Project From Existing Sources” をクリックするか、Find Action (macOS だと

Cmd-Shift-P) より「Existing」 と打ち込んで「Import Project From Existing Sources」を探す:

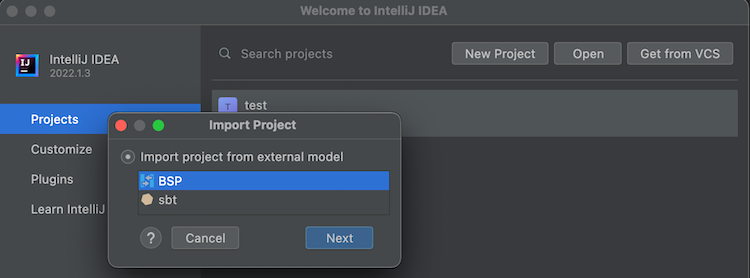

build.sbtファイルを開く。ダイアログが表示されたら BSP を選択する:

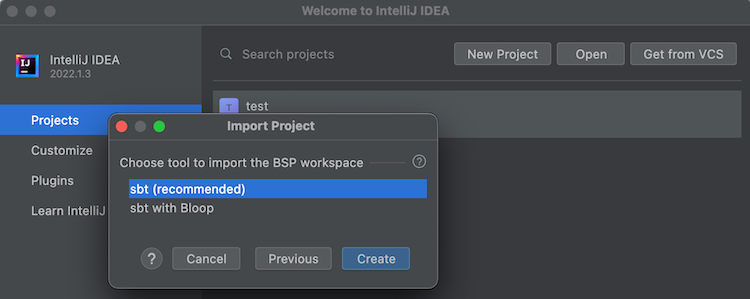

- 「tool to import the BSP workspace」として sbt (recommended) を選択する:

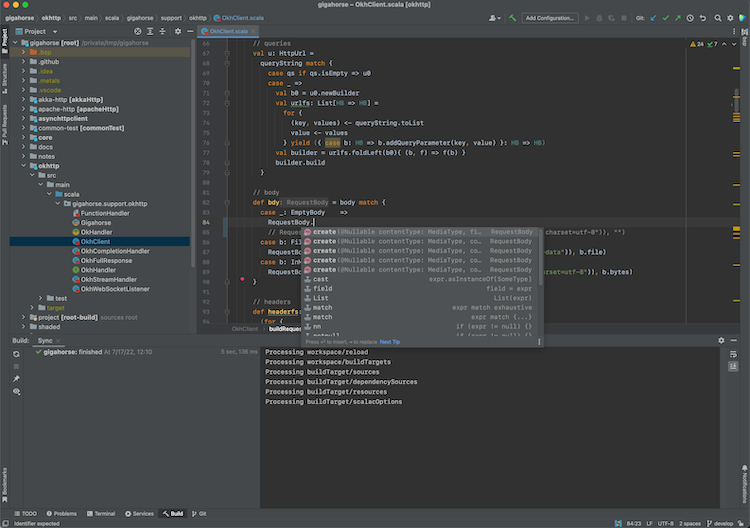

- インポート処理が完了したら、Scala のファイルを開いてみてコード補完が機能していることを確認する:

一部のサブプロジェクトを BSP へ入れたく無い場合は、以下のセッティングを使うことができる。

bspEnabled := false

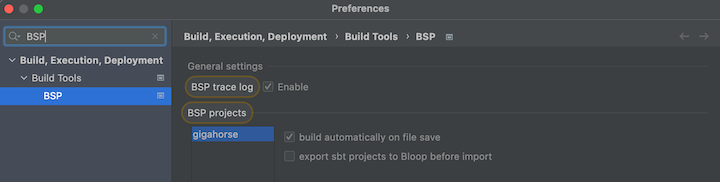

- Preferences より BSP と検索して、「build automatically on file save」を選択し、「export sbt projects to Bloop before import」を外す:

コードに変更を加えて保存 (macOS だと Cmd-S) すると、IntelliJ は sbt を呼び出して実際のビルド作業を行う。

sbt セッションへのログイン

シンクライアントを使って既存の sbt セッションにログインすることができる。

- Terminal セクションから

sbt --clientと打ち込む。

これで IntelliJ が開始した sbt セッションにログインすることができた。その中でコードが既にコンパイルされた状態から testOnly その他のタスクを実行できる。

Metals フロントエンドとして Neovim を用いる (上級者向け)

Neovim は、Vim エディタのモダンなフォークで、組み込みで LSP をサポートしていたりする。 そのため Neovim は Metals のフロントエンドとして設定可能だ。

Metals メンテナの一人である Chris Kipps さんが nvim-metals というプラグインを作っており、これは Metals 機能を網羅的にサポートする。

nvim-metals をインストールするには、Chris Kipps さんの lsp.lua を元に

$XDG_CONFIG_HOME/nvim/lua/ 以下に設定ファイルを書き、自分の好みに合わせていく。

例えば、vim-plug など別のプラグインマネージャを使っている場合はプラグインの部分をコメントアウトする必要がある。

init.vim から以下のようにして読み込める:

lua << END

require('lsp')

END

lsp.lua によると、g:metals_status はステータスラインに表示させるべきと書いてあり、これは lualine.nvim などを使って実現できる。

- 次に、sbt を使ったビルドの Scala ファイルを Neovim を用いて開く。

- プロンプトが表示されたら

:MetalsInstallを実行する。 :MetalsStartServerを実行する。- ステータスラインの設定がうまくいっていれば、「Connecting to sbt」、「Indexing」などと表示される。

- Insert モードに入るとコード補完が作動し、タブを使って候補を見ていくことができる:

- 変更を保存するとビルドが自動で行われ、コンパイルエラーがあった場合はコード中の余白に表示される:

定義へのジャンプ

- カーソル下のシンボルの定義へは

gDを使ってジャンプできる (具体的なキーバインドは好みのものにカスタマイズできる):

Ctrl-Oを使って古いバッファーに戻る。

ホバリング

- 「マウスオーバー」のようにカーソル下のシンボルの型情報を表示させるには、Normal モードで

Kを使う:

エラーの列挙

- 全てのコンパイラエラーと警告を列挙するには

<leader>aaを使う:

- これは標準の quickfix リストを使っているので、

:cnextや:cprevといったコマンドを使ってエラーや警告を見ていける。 - エラーだけ見たい場合は、

<leader>aeを使う。

Neovim でのインタラクティブ・デバッグ

- nvim-dap のおかげで、Neovim はインタラクティブ・デバッグをサポートする。

<leader>dtを用いてブレークポイントを設定していく:

- 単体テストを開き、ビルド済みかをホバリング (

K) で確認して、debug continue (<leader>dc) でデバッガを開始する。 プロンプトが表示されたら、「1: RunOrTest」を選ぶ。 - テストがブレークポイントに当たると、debug hovering (

<leader>dK) を使って変数の値を検査することができる:

- 再度 debug continue (

<leader>dc) してセッションを終了させる。

詳細は nvim-metals 参考。

sbt セッションへのログイン

シンクライアントを使って既存の sbt セッションにログインすることができる。

- 新しい vim ウィンドウに

:terminalと打ち込んで組み込みのターミナルを立ち上げる。 sbt --clientと打ち込む

Neovim の中だが、タブ補完なども普通に動作する。

ビルド定義

このページでは、多少の「理論」も含めた sbt のビルド定義 (build definition) と build.sbt の構文を説明する。

sbt 0.13.13 など最近のバージョンをインストール済みで、

sbt の使い方を分かっていて、「始める sbt」の前のページも読んだことを前提とする。

このページでは build.sbt ビルド定義を紹介する。

sbt バージョンの指定

ビルド定義の一部としてビルドに用いる sbt のバージョンを指定する。

これによって異なる sbt ランチャーを持つ複数の人がいても同じプロジェクトを同じようにビルドすることができる。

そのためには、project/build.properties

という名前のファイルを作成して以下のように

sbt バージョンを指定する:

sbt.version=1.10.10

もしも指定されたバージョンがローカルマシンに無ければ、

sbt ランチャーは自動的にダウンロードを行う。

このファイルが無ければ、sbt ランチャーは任意のバージョンを選択する。

これはビルドの移植性を下げるため、推奨されない。

ビルド定義とは何か

ビルド定義は、build.sbt

にて定義され、プロジェクト (型は Project)

の集合によって構成される。

プロジェクトという用語が曖昧であることがあるため、このガイドではこれらをサブプロジェクトと呼ぶことが多い。

例えば、カレントディレクトリにあるサブプロジェクトは build.sbt に以下のように定義できる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalaVersion := "2.12.7"

)

それぞれのサブプロジェクトは、キーと値のペアによって詳細が設定される。

例えば、name というキーがあるが、それはサブプロジェクト名という文字列の値に関連付けられる。

キーと値のペア列は .settings(...) メソッド内に列挙される:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalaVersion := "2.12.7"

)

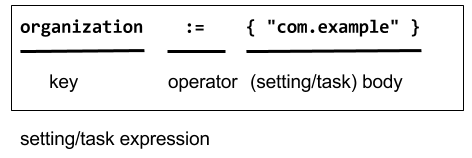

build.sbt はどのように settings を定義するか

build.sbt において定義されるサブプロジェクトは、キーと値のペア列を持つと言ったが、

このペアはセッティング式 (setting expression) と呼ばれ、build.sbt DSL にて記述される。

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "hello"

)

build.sbt DSL を詳しくみてみよう:

それぞれのエントリーはセッティング式 (setting expression) と呼ばれる。

中にはタスク式と呼ばれるものもある。この違いはこのページの後で説明する。

セッティング式は以下の 3部から構成される:

- 左辺項をキー (key) という。

- 演算子。この場合は

:=。 - 右辺項は本文 (body)、もしくはセッティング本文という。

左辺値の name、version、および scalaVersion はキーである。

キーは

SettingKey[T]、

TaskKey[T]、もしくは

InputKey[T] のインスタンスで、

T はその値の型である。キーの種類に関しては後述する。

name キーは SettingKey[String] に型付けされているため、

name の := 演算子も String に型付けされている。

誤った型の値を使おうとするとビルド定義はコンパイルエラーになる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := 42 // コンパイルできない

)

build.sbt 内には val、lazy val、def を定義することもできる。

build.sbt において、トップレベルで object や class を定義することはできない。

それらが必要なら project/ 配下にScala ソースファイル (.scala) を置くべきだろう。

キー

種類

キーには三種類ある:

SettingKey[T]: 一度だけ値が計算されるキー(値はサブプロジェクトの読み込み時に計算され、保存される)。TaskKey[T]: 毎回再計算されるタスクを呼び出す、副作用を伴う可能性のある値のキー。InputKey[T]: コマンドラインの引数を入力として受け取るタスクのキー。 「始める sbt」ではInputKeyを説明しないので、このガイドを終えた後で、Input Tasks を読んでみよう。

組み込みのキー

組み込みのキーは Keys と呼ばれるオブジェクトのフィールドにすぎない。

build.sbt は、自動的に import sbt.Keys._ するため、sbt.Keys.name は name として参照することができる。

カスタムキー

カスタムキーは settingKey、 taskKey、 inputKey といった生成メソッドを用いて定義する。

どのメソッドでもキーに関連する型パラメータを必要とする。

キーの名前は val で宣言された変数の名前がそのまま用いられる。

例として、新しく hello と名づけたキーを定義してみよう。

lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")

実は .sbt ファイルには、設定を記述するのに必要な val や def を含めることもできる。

これらの定義はファイル内のどこで書かれてもプロジェクトの設定より前に評価される。

注意 一般的に、初期化順問題を避けるために val の代わりに lazy val が用いられることが多い。

タスクキーかセッティングキーか

TaskKey[T] は、タスクを定義しているといわれる。タスクは、compile や package のような作業だ。

タスクは Unit を返すかもしれないし(Unit は、Scala での void だ)、

タスクに関連した値を返すかもしれない。例えば、package は作成した jar ファイルを値として返す TaskKey[File] だ。

例えばインタラクティブモードの sbt プロンプトに compile と入力するなど、何らかのタスクを実行する度に、

sbt はそのタスクを一回だけ再実行する。

サブプロジェクトを記述する sbt のキーと値の列は、name のようなセッティング (setting) であれば、

その文字列の値をキャッシュすることができるが、

compile のようなタスク(task)の場合は実行可能コードを保持しておく必要がある

(たとえその実行可能コードが最終的に文字列を返したとしても、それは毎回再実行されなければならない)。

あるキーがあるとき、それは常にタスクかただのセッティングかのどちらかを参照する。 つまり、キーの「タスク性」(毎回再実行するかどうか)はそのキーの特性であり、その値にはよらない。

タスクとセッティングの定義

:= を使うことで、タスクに任意の演算を代入することができる。

セッティングを定義すると、その値はプロジェクトがロードされた時に一度だけ演算が行われる。

タスクを定義すると、その演算はタスクの実行毎に毎回再実行される。

例えば、少し前に宣言した hello というタスクはこのように実装できる:

lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

hello := { println("Hello!") }

)

セッティングの定義は既に何度か見ていると思うが、プロジェクト名の定義はこのようにできる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "hello"

)

タスクとセッティングの型

型システムの視点から考えると、タスクキー (task key) から作られた Setting は、セッティングキー (setting key) から作られたそれとは少し異なるものだ。

taskKey := 42 は Setting[Task[T]] の戻り値を返すが、settingKey := 42 は Setting[T] の戻り値を返す。

タスクが実行されるとタスクキーは型T の値を返すため、ほとんどの用途において、これによる影響は特にない。

T と Task[T] の型の違いによる影響が一つある。

それは、セッティングキーはキャッシュされていて、再実行されないため、タスキキーに依存できないということだ。

このことについては、後ほどのタスク・グラフにて詳しくみていく。

sbt シェルにおけるキー

sbt のインタラクティブモードからタスクの名前を入力することで、どのタスクでも実行することができる。

それが compile と入力することでコンパイルタスクが起動する仕組みだ。つまり、compile はタスクキーだ。

タスクキーのかわりにセッティングキーの名前を入力すると、セッティングキーの値が表示される。

タスクキーの名前を入力すると、タスクを実行するが、その戻り値は表示されないため、

タスクの戻り値を表示するには素の <タスク名> ではなく、show <タスク名> と入力する。

Scala の慣例にならい、ビルド定義ファイル内ではキーはキャメルケース(camelCase)で命名する。

あるキーについてより詳しい情報を得るには、sbt インタラクティブモードで inspect <キー名> と入力する。

inspect が表示する情報の中にはまだよく分からない点もあるかもしれないが、一番上にはセッティングの値の型と、セッティングの簡単な説明が表示されていることだろう。

build.sbt 内の import 文

build.sbt の一番上に import 文を書くことができ、それらは空行で分けなくてもよい。

デフォルトでは以下のものが自動的にインポートされる:

import sbt._

import Keys._

(さらに、auto plugin があれば autoImport 以下の名前がインポートされる。)

Bare .sbt ビルド定義

セッティングは、.settings(...) の呼び出しの中だけではなく build.sbt に直書きすることができ、

これは 「bare style」と呼ばれる。

ThisBuild / version := "1.0"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

この構文は ThisBuild にスコープ付けされたセッティングを書いたり、プラグインを追加するのに向いている。

スコープやプラグインに関してはまた後ほど。

ライブラリへの依存性を加える

サードパーティのライブラリに依存するには二つの方法がある。

第一は lib/ に jar ファイルを入れてしまう方法で(アンマネージ依存性、unmanged dependency)、

第二はマネージ依存性(managed dependency)を加えることで、build.sbt ではこのようになる:

val derby = "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3"

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

libraryDependencies += derby

)

これで Apache Derby ライブラリのバージョン 10.4.1.3 へのマネージ依存性を加えることができた。

libraryDependencies キーは二つの複雑な点がある:

:= ではなく += を使うことと、% メソッドだ。

後でタスク・グラフで説明するが、+= はキーの古い値を上書きする代わりに新しい値を追加する。

% メソッドは文字列から Ivy モジュール ID を構築するのに使われ、これはライブラリ依存性で説明する。

ライブラリ依存性に関する詳細については、このガイドの後ろの方までとっておくことにする。 後ほど一ページを割いて丁寧に説明する。

マルチプロジェクト・ビルド

このページでは、一つのビルドで複数のサブプロジェクトを管理する方法を紹介する。 このガイドのこれまでのページを読んでおいてほしい。 特に build.sbt を理解していることが必要になる。

複数のサブプロジェクト

一つのビルドに複数の関連するサブプロジェクトを入れておくと、 サブプロジェクト間に依存性がある場合や同時に変更されることが多い場合に便利だ。

ビルド内の個々のサブプロジェクトは、それぞれ独自のソースディレクトリを持ち、

package を実行すると独自の jar ファイルを生成するなど、概ね通常のプロジェクトと同様に動作する。

個々のプロジェクトは lazy val を用いて Project 型の値を宣言することで定義される。例として、以下のようなものがプロジェクトだ:

lazy val util = (project in file("util"))

lazy val core = (project in file("core"))

val で定義された名前はプロジェクトの ID 及びベースディレクトリの名前になる。 ID は sbt シェルからプロジェクトを指定する時に用いられる。

ベースディレクトリ名が ID と同じ名前であるときは省略することができる。

lazy val util = project

lazy val core = project

ビルドワイド・セッティング

複数プロジェクトに共通なセッティングをくくり出す場合、

セッティングを ThisBuild にスコープ付けする。

ただし、右辺値には純粋な値か Global もしくは ThisBuild

にスコープ付けされたセッティングしか置くことができない、

またサブプロジェクトにスコープ付けされたセッティングがデフォルトで存在しない必要があるというという制約がある。

(スコープ参照)

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

lazy val core = (project in file("core"))

.settings(

// other settings

)

lazy val util = (project in file("util"))

.settings(

// other settings

)

これで version を一箇所で変更すれば、再読み込み後に全サブプロジェクトに反映されるようになる。

共通のセッティング

複数プロジェクトに共通なセッティングをくくり出す場合、

commonSettings という名前のセッティングの Seq を作って、

それを引数として各プロジェクトの settings メソッドを呼び出せばよい。

lazy val commonSettings = Seq(

target := { baseDirectory.value / "target2" }

)

lazy val core = (project in file("core"))

.settings(

commonSettings,

// other settings

)

lazy val util = (project in file("util"))

.settings(

commonSettings,

// other settings

)

依存関係

一つのビルドの中の個々のプロジェクトはお互いに完全に独立した状態であってもよいが、

普通、何らかの形で依存関係を持っているだろう。

ここでは集約(aggregate)とクラスパス(classpath)という二種類の依存関係がある。

集約

集約とは、集約する側のプロジェクトであるタスクを実行するとき、集約される側の複数のプロジェクトでも同じタスクを実行するという関係を意味する。例えば、

lazy val root = (project in file("."))

.aggregate(util, core)

lazy val util = (project in file("util"))

lazy val core = (project in file("core"))

上の例では、root プロジェクトが util と core を集約している。

この状態で sbt を起動してコンパイルしてみよう。

3 つのプロジェクトが全てコンパイルされることが分かると思う。

集約プロジェクト内で(この場合は root プロジェクトで)、

タスクごとに集約をコントロールすることができる。

例えば、update タスクの集約を以下のようにして回避できる:

lazy val root = (project in file("."))

.aggregate(util, core)

.settings(

aggregate in update := false

)

[...]

aggregate in update は、update タスクにスコープ付けされた aggregate キーだ

(スコープ参照)。

注意: 集約は、集約されるタスクを順不同に並列実行する。

クラスパス依存性

あるプロジェクトが、他のプロジェクトにあるコードに依存させたい場合、

dependsOn メソッドを呼び出して実現すればよい。

例えば、core に util のクラスパスが必要な場合は core の定義を次のように書く:

lazy val core = project.dependsOn(util)

これで core 内のコードから util の class を利用することができるようになった。

また、これにより core がコンパイルされる前に util の update と compile が実行されている必要があるので

プロジェクト間でコンパイル実行が順序付けられることになる。

複数のプロジェクトに依存するには、dependsOn(bar, baz) というふうに、

dependsOn に複数の引数を渡せばよい。

コンフィギュレーションごとのクラスパス依存性

foo dependsOn(bar) は、foo の Compile コンフィギュレーションが

bar の Compile コンフィギュレーションに依存することを意味する。

これを明示的に書くと、dependsOn(bar % "compile->compile") となる。

この "compile->compile" 内の -> は、「依存する」という意味で、

"test->compile" は、foo の Test コンフィギュレーションが

bar の Compile コンフィギュレーションに依存することを意味する。

->config の部分を省くと、->compile だと解釈されるため、

dependsOn(bar % "test") は、foo の Test コンフィギュレーションが

bar の Compile コンフィギュレーションに依存することを意味する。

特に、Test が Test に依存することを意味する "test->test" は役に立つ宣言だ。

これにより、例えば、bar/src/test/scala にテストのためのユーティリティコードを

置いておき、それを foo/src/test/scala 内のコードから利用することができる。

複数のコンフィギュレーション依存性を宣言する場合は、セミコロンで区切る。

例えば、dependsOn(bar % "test->test;compile->compile") と書ける。

サブプロジェクト間の依存性

多くのファイルとサブプロジェクトを持った巨大なビルドでは sbt は全てのファイルを監視したり、大量に発生するディスクやシステム I/O によって高性能とは言えない反応になるかもしれない。

一つの対策として sbt は compile を呼び出した時に依存するサブプロジェクトのコンパイルを

行うかどうかを制御する trackInternalDependencies と exportToInternal

というセッティングがある。両者とも

TrackLevel.NoTracking、TrackLevel.TrackIfMissing、TrackLevel.TrackAlways

という 3つの値を取ることができる。デフォルトは両方とも TrackLevel.TrackAlways だ。

trackInternalDependencies が TrackLevel.TrackIfMissing

に設定されると、sbt は *.class ファイル

(exportJars が true の場合は JAR ファイル)

が一切無い場合を除き自動的に内部 (サブプロジェクト) 依存性をコンパイルすることを止める。

TrackLevel.NoTracking に設定すると内部依存性のコンパイルは無視される。

ただし、クラスパスは通常どおり追加されるため、依存性グラフは依存性だと表示する。

この動機は開発時に大量のサブプロジェクトの変更の確認に伴う I/O

オーバーヘッドを回避することにある。全てのサブプロジェクトを TrackIfMissing

に設定する方法を以下に示す。

ThisBuild / trackInternalDependencies := TrackLevel.TrackIfMissing

ThisBuild / exportJars := true

lazy val root = (project in file("."))

.aggregate(....)

exportToInternal セッティングは依存された側から内部トラッキングをオプトアウトすることを可能にして、

これを使うことでほとんどのサブプロジェクトは追跡したいが、一部を抜きたいという時に使える。

trackInternalDependencies と exportToInternal の交叉が実際の追跡レベルを決定する。

以下が 1つのサブプロジェクトをオプトアウトさせる例だ:

lazy val dontTrackMe = (project in file("dontTrackMe"))

.settings(

exportToInternal := TrackLevel.NoTracking

)

デフォルトルートプロジェクト

もしプロジェクトがルートディレクトリに定義されてなかったら、 sbt はビルド時に他のプロジェクトを集約するデフォルトプロジェクトを勝手に生成する。

プロジェクト hello-foo は、base = file("foo") と共に定義されているため、

サブディレクトリ foo に置かれる。

そのソースは、foo/Foo.scala のように foo の直下に置かれるか、

foo/src/main/scala 内に置かれる。

ビルド定義ファイルを除いては、通常の sbt ディレクトリ構造が foo 以下に適用される。

プロジェクトの切り替え

sbt インタラクティブプロンプトから、projects と入力することでプロジェクトの全リストが表示され、

project <プロジェクト名> で、カレントプロジェクトを選択できる。

compile のようなタスクを実行すると、それはカレントプロジェクトに対して実行される。

これにより、ルートプロジェクトをコンパイルせずに、サブプロジェクトのみをコンパイルすることができる。

また subProjectID/compile のように、プロジェクト ID を明示的に指定することで、そのプロジェクトのタスクを実行することもできる。

共通のコード

.sbt ファイルで定義された値は、他の .sbt ファイルからは見えない。 .sbt ファイル間でコードを共有するためには、 ベースディレクトリにある project/ 配下に Scala ファイルを用意すればよい。

詳細はビルドの整理を参照。

補足: サブプロジェクトビルド定義ファイル

foo 内の全ての .sbt ファイル、例えば foo/build.sbt は、

hello-foo プロジェクトにスコープ付けされた上で、ビルド全体のビルド定義に取り込まれる。

ルートプロジェクトが hello にあるとき、hello/build.sbt、hello/foo/build.sbt、

hello/bar/build.sbt においてそれぞれ別々のバージョンを定義してみよう(例: version := "0.6")。

次に、インタラクティブプロンプトで show version と打ち込んでみる。

以下のように表示されるはずだ(定義したバージョンによるが):

> show version

[info] hello-foo/*:version

[info] 0.7

[info] hello-bar/*:version

[info] 0.9

[info] hello/*:version

[info] 0.5

hello-foo/*:version は、hello/foo/build.sbt 内で定義され、

hello-bar/*:version は、hello/bar/build.sbt 内で定義され、

hello/*:version は、hello/build.sbt 内で定義される。

スコープ付けされたキーの構文を復習しておこう。

それぞれの version キーは、build.sbt の場所により、

特定のプロジェクトにスコープ付けされている。

だが、三つの build.sbt とも同じビルド定義の一部だ。

スタイルの選択:

- 各サブプロジェクトのセッティングはそのベースディレクトリ直下の

*.sbtファイル内で宣言することができる。その場合、build.sbtはlazy val foo = (project in file("foo"))といった形で最小の project 宣言のみを行いセッティングは書かない。 - 全てのプロジェクト宣言とセッティングをルートの

build.sbtに書けば全てのビルド定義を 1つのファイルにまとめることができるので、その方法を推奨する。ただし、これは好みの問題だから、好きにやっていい。

注意: サブプロジェクトは、project サブディレクトリや、project/*.scala ファイルを持つことができない。

foo/project/Build.scala は無視される。

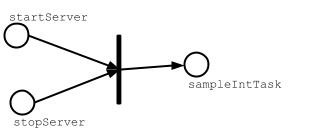

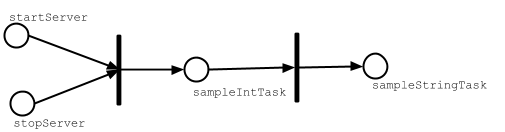

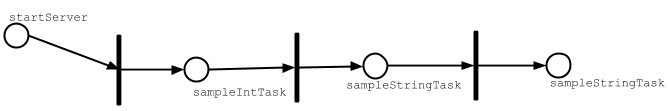

タスク・グラフ

ビルド定義に引き続き、このページでは build.sbt 定義をより詳しく解説する。

settings をキーと値のペア群だと考えるよりも、

より良いアナロジーは、辺を事前発生 (happens-before) 関係とするタスクの有向非巡回グラフ (DAG)

だと考える事だ。

これをタスク・グラフと呼ぼう。

用語に関して

重要な用語をおさらいしておく。

- セッティング/タスク式:

.settings(...)内のエントリー。 - キー: セッティング式の左辺項。

SettingKey[A]、TaskKey[A]、もしくはInputKey[A]となる。 - セッティング:

SettingKey[A]を持つセッティング式によって定義される。値はロード時に一度だけ計算される。 - タスク:

TaskKey[A]を持つタスク式によって定義される。値は呼び出さるたびに計算される。

他のタスクへの依存性の宣言

build.sbt DSL では .value メソッドを用いて他のタスクやセッティングへの依存性を表現する。

この value メソッドは特殊なもので、:= (もしくは後に見る += や ++=) の右辺項内でしか使うことができない。

最初の例として、update と clean というタスクに依存した形で

scalacOption を定義したいとする。

(Keys より)以下の二つのキーを例に説明する。

注意: ここで計算される scalacOptions の値はナンセンスなもので、説明のためだけのものだ:

val scalacOptions = taskKey[Seq[String]]("Options for the Scala compiler.")

val update = taskKey[UpdateReport]("Resolves and optionally retrieves dependencies, producing a report.")

val clean = taskKey[Unit]("Deletes files produced by the build, such as generated sources, compiled classes, and task caches.")

以下のように scalacOptions を再配線できる:

scalacOptions := {

val ur = update.value // update タスクは scalacOptions よりも事前発生する

val x = clean.value // clean タスクは scalacOptions よりも事前発生する

// ---- scalacOptions はここから始まる ----

ur.allConfigurations.take(3)

}

update.value と clean.value はタスク依存性を宣言していて、

ur.allConfigurations.take(3) がタスクの本文となる。

.value は普通の Scala のメソッド呼び出しではない。

build.sbt DSL はマクロを用いてこれらをタスクの本文から持ち上げる。

update と clean の両タスクとも、本文内のどの行に現れようと、

タスクエンジンが scalacOption

の開始中括弧 ({) を評価するときには既に完了済みである。

具体例で説明しよう:

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalacOptions := {

val out = streams.value // streams タスクは scalacOptions よりも事前発生する

val log = out.log

log.info("123")

val ur = update.value // update タスクは scalacOptions よりも事前発生する

log.info("456")

ur.allConfigurations.take(3)

}

)

次に、sbt シェル内で scalacOptions と打ち込む:

> scalacOptions

[info] Updating {file:/xxx/}root...

[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...

[info] Done updating.

[info] 123

[info] 456

[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:38:24 PM

val ur = ... は log.info("123") と

log.info("456") の間に挟まっているが、

update タスクは両者よりも事前発生している。

もう一つの例:

ThisBuild / organization := "com.example"

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18"

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

scalacOptions := {

val ur = update.value // update task happens-before scalacOptions

if (false) {

val x = clean.value // clean task happens-before scalacOptions

}

ur.allConfigurations.take(3)

}

)

sbt シェル内で run それから scalacOptions と打ち込む:

> run

[info] Updating {file:/xxx/}root...

[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...

[info] Done updating.

[info] Compiling 1 Scala source to /Users/eugene/work/quick-test/task-graph/target/scala-2.12/classes...

[info] Running example.Hello

hello

[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:45:19 PM

> scalacOptions

[info] Updating {file:/xxx/}root...

[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...

[info] Done updating.

[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:45:23 PM

ここで target/scala-2.12/classes/ を探してみてほしい。

if (false) に囲まれていても clean タスクが実行されたため、そのディレクトリは存在しないはずだ。

もう一つ重要なのは、update と clean のタスクの間では順序付けの保証が無いことだ。

update してから clean が実行されるかもしれないし、

clean してから update が実行されるかもしれないし、

両者が並列に実行される可能性もある。

.value 呼び出しのインライン化

上で解説したように、.value は他のタスクやセッティングへの依存性を表現するための特殊なメソッドだ。

build.sbt に慣れるまでは、.value の呼び出しをタスク本文の一番上にまとめておくことをお勧めする。

しかし、慣れてくると .value 呼び出しをインライン化して、

タスクやセッティングを簡略に書きたいと思うようになるだろう。

変数名をいちいち考えなくてもいいのも楽だ。

インライン化するとこう書ける:

scalacOptions := {

val x = clean.value

update.value.allConfigurations.take(3)

}

.value の呼び出しがインライン化されていようが、タスク本文内のどこに書かれていても

タスク本文に入る前に評価は完了する。

タスクのインスペクト

上の例では scalacOptions は update と clean というタスクに依存性 (dependency) を持つ。

上のタスクを build.sbt に書いて、sbt シェル内から inspect scalacOptions と打ち込むと以下のように表示される (一部抜粋):

> inspect scalacOptions

[info] Task: scala.collection.Seq[java.lang.String]

[info] Description:

[info] Options for the Scala compiler.

....

[info] Dependencies:

[info] *:clean

[info] *:update

....

これは sbt が、どのセッティングが他のセッティングに依存しているかをどう把握しているかを示している。

また、inspect tree compile と打ち込むと、compile は incCompileSetup

に依存していて、それは dependencyClasspath などの他のキーに依存していることが分かる。

依存性の連鎖をたどっていくと、魔法に出会う。

> inspect tree compile

[info] compile:compile = Task[sbt.inc.Analysis]

[info] +-compile:incCompileSetup = Task[sbt.Compiler$IncSetup]

[info] | +-*/*:skip = Task[Boolean]

[info] | +-compile:compileAnalysisFilename = Task[java.lang.String]

[info] | | +-*/*:crossPaths = true

[info] | | +-{.}/*:scalaBinaryVersion = 2.12

[info] | |

[info] | +-*/*:compilerCache = Task[xsbti.compile.GlobalsCache]

[info] | +-*/*:definesClass = Task[scala.Function1[java.io.File, scala.Function1[java.lang.String, Boolean]]]

[info] | +-compile:dependencyClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java.io.File]]]

[info] | | +-compile:dependencyClasspath::streams = Task[sbt.std.TaskStreams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]]]

[info] | | | +-*/*:streamsManager = Task[sbt.std.Streams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]]]

[info] | | |

[info] | | +-compile:externalDependencyClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java.io.File]]]

[info] | | | +-compile:externalDependencyClasspath::streams = Task[sbt.std.TaskStreams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]]]

[info] | | | | +-*/*:streamsManager = Task[sbt.std.Streams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]]]

[info] | | | |

[info] | | | +-compile:managedClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java.io.File]]]

[info] | | | | +-compile:classpathConfiguration = Task[sbt.Configuration]

[info] | | | | | +-compile:configuration = compile

[info] | | | | | +-*/*:internalConfigurationMap = <function1>

[info] | | | | | +-*:update = Task[sbt.UpdateReport]

[info] | | | | |

....

例えば compile と打ち込むと、sbt は自動的に update を実行する。

これが「とにかくちゃんと動く」理由は、compile の計算に入力として必要な値が sbt に update の計算を先に行うことを強制しているからだ。

このようにして、sbt の全てのビルドの依存性は、明示的には宣言されず、自動化されている。 あるキーの値を別の計算で使うと、その計算はキーに依存することになる。

他のセッティングに依存したタスクの定義

scalacOptions はタスク・キーだ。

何らかの値に既に設定されていて、Scala 2.12 以外の場合は

"-Xfatal-warnings" と "-deprecation" を除外したいとする。

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

organization := "com.example",

scalaVersion := "2.12.18",

version := "0.1.0-SNAPSHOT",

scalacOptions := List("-encoding", "utf8", "-Xfatal-warnings", "-deprecation", "-unchecked"),

scalacOptions := {

val old = scalacOptions.value

scalaBinaryVersion.value match {

case "2.12" => old

case _ => old filterNot (Set("-Xfatal-warnings", "-deprecation").apply)

}

}

)

sbt シェルで試すとこうなるはずだ:

> show scalacOptions

[info] * -encoding

[info] * utf8

[info] * -Xfatal-warnings

[info] * -deprecation

[info] * -unchecked

[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 11:44:44 PM

> ++2.11.8!

[info] Forcing Scala version to 2.11.8 on all projects.

[info] Reapplying settings...

[info] Set current project to Hello (in build file:/xxx/)

> show scalacOptions

[info] * -encoding

[info] * utf8

[info] * -unchecked

[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 11:44:51 PM

次に (Keys より) 以下の二つのキーを例に説明する:

val scalacOptions = taskKey[Seq[String]]("Options for the Scala compiler.")

val checksums = settingKey[Seq[String]]("The list of checksums to generate and to verify for dependencies.")

注意: scalacOptions と checksumsはお互い何の関係もない、ただ同じ値の型を持つ二つのキーで片方がタスクというだけだ。

build.sbt の中で scalacOptions を checksums

のエイリアスにすることはできるが、その逆はできない。例えば、以下の例はコンパイルが通る:

// scalacOptions タスクは checksums セッティングの値を用いて定義される

scalacOptions := checksums.value

逆方向への依存、つまりタスクの値に依存したセッティングキーの値を定義することはどうしてもできない。 なぜなら、セッティングキーの値はプロジェクトのロード時に一度だけしか計算されず、毎回再実行されるべきタスクが毎回実行されなくなってしまうからだ。

// 悪い例: checksums セッティングは scalacOptions タスクに関連付けて定義することはできない!

checksums := scalacOptions.value

他のセッティングに依存したセッティングの定義

実行のタイミングという観点から見ると、セッティングはロード時に評価される特殊なタスクと考えることができる。

プロジェクトの名前と同じ organization を定義してみよう。

// プロジェクトの name に基いて organization 名を付ける (どちらも型は SettingKey[String])

organization := name.value

実用的な例もみてみる。

これは Compile / scalaSource というキーを scalaBinaryVersion が "2.11"

の場合のみ別のディレクトリに再配線する。

Compile / scalaSource := {

val old = (Compile / scalaSource).value

scalaBinaryVersion.value match {

case "2.11" => baseDirectory.value / "src-2.11" / "main" / "scala"

case _ => old

}

}

そもそも build.sbt DSL は何のためにある?

build.sbt DSL は、セッティングやタスクの有向非巡回グラフを構築するためのドメイン特化言語だ。

セッティング式はセッティング、タスク、そしてそれらの間の依存性をエンコードする。

この構造は Make (1976)、 Ant (2000)、 Rake (2003) などにも共通する。

Make 入門

Makefile の基本的な構文は以下のようになる:

target: dependencies

[tab] system command1

[tab] system command2

対象 (target、デフォルトの target は all と呼ばれる) が与えられたとき、

- Make は対象の依存性が既にビルドされたかを調べて、ビルドされていないものをビルドする。

- Make は順番にシステムコマンドを実行する。

Makefile の具体例で説明しよう:

CC=g++

CFLAGS=-Wall

all: hello

hello: main.o hello.o

$(CC) main.o hello.o -o hello

%.o: %.cpp

$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

make を実行すると、デフォルトで all という名前の対象を選択する。

その対象は hello を依存性として列挙するが、それは未だビルドされいないので、Make は次に hello をビルドする。

次に、Make は hello という対象の依存性がビルド済みかを調べる。

hello は main.o と hello.o という 2つの対象を列挙する。

これらの対象が最後のパターンマッチを用いたルールによってビルドされた後でやっと

main.o と hello.o をリンクするシステムコマンドが実行される。

make を実行しているだけなら、対象として何がほしいのかだけを考えればよく、

中間成果物をビルドするための正確なタイミングやコマンドなどは Make がやってくれる。

これを依存性指向プログラミングもしくはフローベースプログラミングだと考えることができる。

DSL は対象の依存性を記述するが、アクションはシステムコマンドに委譲されるため、正確には

Make はハイブリッドシステムに分類される。

Rake

このハイブリッド性も実は Make の後継である Ant、Rake、sbt といったツールにも受け継がれている。 Rakefile の基本的な構文をみてほしい:

task name: [:prereq1, :prereq2] do |t|

# actions (may reference prereq as t.name etc)

end

Rake でのブレークスルーは、アクションをシステムコマンドの代わりにプログラミング言語を使って記述したことだ。

ハイブリッド・フローベースプログラミングの利点

ビルドをこのように構成する動機がいくつかある。

第一は非重複化だ。フローベースプログラミングではあるタスクが複数のタスクから依存されていても一度だけしか実行されない。

例えば、タスクグラフ上の複数のタスクが Compile / compile に依存していたとしても、実際のコンパイルは唯一一回のみ実行される。

第二は並列処理だ。タスクグラフを用いることでタスクエンジンは相互に非依存なタスクを並列にスケジュールすることができる。

第三は関心事の分離と柔軟さだ。 タスクグラフはビルドの作者が複数のタスクを異なる方法で配線することを可能にする。 一方、sbt やプラグインはコンパイルやライブラリ依存性の管理といった機能を再利用な形で提供できる。

まとめ

ビルド定義のコアなデータ構造は、辺を事前発生 (happens-before) 関係とするタスクの DAG だ。

build.sbt は、依存性指向プログラミングもしくはフローベースプログラミングを表現するための DSL で、Makefile や Rakefile に似ている。

フローベースプログラミングを行う動機は、非重複化、並列処理、とカスタム化の容易さだ。

スコープ

このページではスコープの説明をする。前のページの .sbt ビルド定義、 タスク・グラフ を読んで理解したことを前提とする。

キーに関する本当の話

前のページでは、あたかも name のようなキーは単一の sbt の Map のキー・値ペアの項目に対応するかのように説明をしてきた。

しかし、それは実際よりも物事を単純化している。

実のところ、全てのキーは「スコープ」と呼ばれる文脈に関連付けられた値を複数もつことができる。

以下に具体例で説明する:

- ビルド定義に複数のプロジェクト (サブプロジェクトとも呼ばれる) があれば、それぞれのプロジェクトにおいて同じキーが別の値を取ることができる。

- メインのソースとテストとのソースが異なるようにコンパイルしたければ、

compileキーは別の値をとることができる。 - (jar パッケージの作成のオプションを表す)

packageOptionキーはクラスファイルのパッケージ(packageBin)とソースコードのパッケージ(packageSrc)で異なる値をとることができる。

スコープによって値が異なる可能性があるため、あるキーへの単一の値は存在しない。

しかし、スコープ付きキーには単一の値が存在する。

これまで見てきたように sbt がプロジェクトを記述するキーと値のマップを生成するためのセッティングキーのリストを処理していると考えるなら、

そのキーと値の Map におけるキーとは、実はスコープ付きキーである。

また、(build.sbt などの)ビルド定義内のセッティングもまたスコープ付きキーである。

スコープは、暗黙に存在していたり、デフォルトのものがあったりするが、

もしそのデフォルトが適切でなければ build.sbt で必要なスコープを指定する必要があるだろう。

スコープ軸

スコープ軸(scope axis)は、Option[A] に似た型コンストラクタであり、

スコープの各成分を構成する。

スコープ軸は三つある:

- サブプロジェクト

- 依存性コンフィギュレーション

- タスク

軸という概念に馴染みがなければ、RGB 色空間を例に取ってみるといいかもしれない。

RGB 色モデルにおいて、全ての色は赤、緑、青の成分を軸とする立方体内の点として表すことができ、それぞれの成分は数値化することができる。 同様に、sbt におけるスコープはサブプロジェクト、コンフィギュレーション、タスクのタプルにより成り立つ:

projA / Compile / console / scalacOptions

これは以下のスコープ付きキーを sbt 1.1 で導入されたスラッシュ構文で書いたものだ:

scalacOptions in (

Select(projA: Reference),

Select(Compile: ConfigKey),

Select(console.key)

)

サブプロジェクト軸によるスコープ付け

一つのビルドに複数のプロジェクトを入れる場合、それぞれのプロジェクトにセッティングが必要だ。 つまり、キーはプロジェクトによりスコープ付けされる。

プロジェクト軸は ThisBuild という「ビルド全体」を表す値に設定することもでき、その場合はセッティングは単一のプロジェクトではなくビルド全体に適用される。

ビルドレベルでのセッティングは、プロジェクトが特定のセッティングを定義しない場合のフォールバックとして使われることがよくある。

依存性コンフィギュレーション軸によるスコープ付け

依存性コンフィギュレーション(dependency configuration、もしく単に「コンフィギュレーション」) は、ライブラリ依存性のグラフを定義し、独自のクラスパス、ソース、生成パッケージなどをもつことができる。 コンフィギュレーションの概念は、sbt が マネージ依存性 に使っている Ivy と、MavenScopes に由来する。

sbt で使われる代表的なコンフィギュレーションには以下のものがある:

Compileは、メインのビルド(src/main/scala)を定義する。Testは、テスト(src/test/scala)のビルド方法を定義する。Runtimeは、runタスクのクラスパスを定義する。

デフォルトでは、コンパイル、パッケージ化と実行に関するキーの全ては依存性コンフィグレーションにスコープ付けされているため、

依存性コンフィギュレーションごとに異なる動作をする可能性がある。

その最たる例が compile、package と run のタスクキーだが、

(sourceDirectories や scalacOptions や fullClasspath など)それらのキーに影響を及ぼす全てのキーもコンフィグレーションにスコープ付けされている。

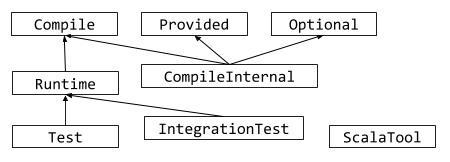

もう一つコンフィギュレーションで大切なのは、他のコンフィギュレーションを拡張できることだ。 以下に代表的なコンフィギュレーションの拡張関係を図で示す。

Test と IntegrationTest は Runtime を拡張し、Runtime は Compile を拡張し、

CompileInternal は Compile、Optional、Provided の 3つを拡張する。

タスク軸によるスコープ付け

セッティングはタスクの動作に影響を与えることもできる。例えば、packageSrc は packageOptions セッティングの影響を受ける。

これをサポートするため、(packageSrc のような)タスクキーは、(packageOption のような)別のキーのスコープとなりえる。

パッケージを構築するさまざまなタスク(packageSrc、packageBin、packageDoc)は、artifactName や packageOption などのパッケージ関連のキーを共有することができる。これらのキーはそれぞれのパッケージタスクに対して独自の値を取ることができる。

Zero スコープ成分

各スコープ軸は、Some(_) のようにその軸の型のインスタンスを持つか、Zero という特殊な値を持つことができる。

つまり、Zero は None と同様だと考えることができる。

Zero は全てのスコープ軸に対応する普遍的なフォールバックであるが、多くの場合直接それを使うのは sbt 本体もしくはプラグインの作者に限定されるべきだ。

Global は、全ての軸を Zero とするスコープ、Zero / Zero / Zero だ。そのため、Global / someKey は Zero / Zero / Zero / someKey を略記したものだと考えることができる。

ビルド定義からスコープを参照する

build.sbt で裸のキーを使ってセッティングを作った場合は、(現プロジェクト / コンフィグレーション Zero / タスク Zero) にスコープ付けされる:

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "hello"

)

sbt を実行して、inspect name と入力して、キーが

ProjectRef(uri("file:/private/tmp/hello/"), "root") / name により提供されていることを確認しよう。つまり、プロジェクトは、

ProjectRef(uri("file:/private/tmp/hello/"), "root") で、コンフィギュレーション軸もタスク軸も表示されない (これは Zero を意味する)。

右辺項に置かれた裸のキーも (現プロジェクト / コンフィグレーション Zero / タスク Zero) にスコープ付けされる:

organization := name.value

全てのスコープ軸の型には / 演算子が導入されている。

/ は引数としてキーもしくは別のスコープ軸を受け取ることができる。

これをやる意味は全くないけど、例として Compile コンフィギュレーションでスコープ付けされた name の設定を以下に示す:

Compile / name := "hello"

また、packageBin タスクでスコープ付けされた name の設定(これも意味なし!ただの例だよ):

packageBin / name := "hello"

もしくは、例えば Compile コンフィギュレーションの packageBin の name など、複数のスコープ軸でスコープ付けする:

Compile / packageBin / name := "hello"

もしくは、全ての軸に対して Global を使う:

// same as Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions

Global / concurrentRestrictions := Seq(

Tags.limitAll(1)

)

(Global / concurrentRestrictions は、Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions へと暗黙の変換が行われ、全ての軸を Zero に設定する。

タスクとコンフィギュレーションは既にデフォルトで Zero であるため、事実上行なっているのはプロジェクトを Zero に指定することだ。つまり、ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Zero / Zero / concurrentRestrictions ではなく、Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions が定義される。)

sbt シェルからのスコープ付きキーの参照方法

コマンドラインと sbt シェルにおいて、sbt はスコープ付きキーを以下のように表示する(そして、パースする):

ref / Config / intask / キー

refは、サブプロジェクト軸を特定する。これは<プロジェクト-id>、ProjectRef(uri("file:..."), "id")、もしくは「ビルド全体」を意味するThisBuildという値を取ることができる。Configは、コンフィギュレーション軸を特定し、大文字から始まる Scala 識別子を使う。intaskは、タスク軸を特定する。キーは、スコープ付けされるキーを特定する。

全ての軸において、Zero を使うことができる。

スコープ付きキーの一部を省略すると、以下の手順で推論される:

- プロジェクトを省略した場合は、カレントプロジェクトが使われる。

Configもしくはintaskを省略した場合は、キーに依存したコンフィギュレーションが自動検知される。

さらに詳しくは、Interacting with the Configuration System 参照。

sbt シェルでのスコープ付きキーの表記例

fullClasspathはキーのみを指定し、デフォルトスコープを用いる。ここでは、カレントプロジェクト、キーに依存したコンフィギュレーション、Zeroタスクスコープとなる。Test / fullClasspathはコンフィギュレーションを指定する。つまりプロジェクト軸とタスク軸はデフォルトを用いつつもTestコンフィギュレーションにおけるfullClasspathというキーを表す。root / fullClasspathはrootというプロジェクトid によって特定されるプロジェクトをプロジェクト軸に指定する。root / Zero / fullClasspathはrootプロジェクトと、デフォルトのコンフィギュレーションの代わりにZeroをコンフィギュレーション軸に指定する。doc / fullClasspathはfullClasspathキーをdocタスク、プロジェクト軸とコンフィギュレーション軸はデフォルト値へと指定する。ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspathはプロジェクトProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root")、Test コンフィギュレーション、デフォルトのタスク軸を指定する。ThisBuild / versionはプロジェクト軸をこの「ビルド全体」であるThisBuild、デフォルトのコンフィギュレーション軸へと指定する。Zero / fullClasspathはプロジェクト軸をZero、コンフィギュレーション軸をデフォルト値へと指定する。root / Compile / doc / fullClasspathは 3つ全てのスコープ軸を指定する。

スコープの検査

sbt シェルで inspect コマンドを使ってキーとそのスコープを把握することができる。

例えば、inspect Test/fullClasspath と試してみよう:

$ sbt

sbt:Hello> inspect Test / fullClasspath

[info] Task: scala.collection.Seq[sbt.internal.util.Attributed[java.io.File]]

[info] Description:

[info] The exported classpath, consisting of build products and unmanaged and managed, internal and external dependencies.

[info] Provided by:

[info] ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspath

[info] Defined at:

[info] (sbt.Classpaths.classpaths) Defaults.scala:1639

[info] Dependencies:

[info] Test / dependencyClasspath

[info] Test / exportedProducts

[info] Test / fullClasspath / streams

[info] Reverse dependencies:

[info] Test / testLoader

[info] Delegates:

[info] Test / fullClasspath

[info] Runtime / fullClasspath

[info] Compile / fullClasspath

[info] fullClasspath

[info] ThisBuild / Test / fullClasspath

[info] ThisBuild / Runtime / fullClasspath

[info] ThisBuild / Compile / fullClasspath

[info] ThisBuild / fullClasspath

[info] Zero / Test / fullClasspath

[info] Zero / Runtime / fullClasspath

[info] Zero / Compile / fullClasspath

[info] Global / fullClasspath

[info] Related:

[info] Compile / fullClasspath

[info] Runtime / fullClasspath

一行目からこれが(.sbt ビルド定義で説明されているとおり、セッティングではなく)タスクであることが分かる。

このタスクの戻り値は scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java.io.File]] の型をとる。

“Provided by” は、この値を定義するスコープ付きキーを指し、この場合は、

ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspath

(Test コンフィギュレーションと ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") プロジェクトにスコープ付けされた fullClasspath キー)。

“Dependencies” に関しては、前のページで解説した。

“Delegates” (委譲) に関してはまた後で。

今度は、(inspect Test/fullClasspath のかわりに)inspect fullClasspath を試してみて、違いをみてみよう。

コンフィグレーションが省略されたため、Compile だと自動検知される。

そのため、inspect Compile/fullClasspath は inspect fullClasspath と同じになるはずだ。

次に、inspect ThisBuild / Zero / fullClasspath も実行して違いを比べてみよう。

fullClasspath はデフォルトでは、Zero スコープには定義されていない。

より詳しくは、Interacting with the Configuration System 参照。

いつスコープを指定するべきか

あるキーが、通常スコープ付けされている場合は、スコープを指定してそのキーを使う必要がある。

例えば、compile タスクは、デフォルトで Compile と Test コンフィギュレーションにスコープ付けされているけど、

これらのスコープ外には存在しない。

そのため、compile キーに関連付けられた値を変更するには、Compile / compile か Test / compile のどちらかを書く必要がある。

素の compile を使うと、コンフィグレーションにスコープ付けされた標準のコンパイルタスクをオーバーライドするかわりに、カレントプロジェクトにスコープ付けされた新しいコンパイルタスクを定義してしまう。

“Reference to undefined setting“ のようなエラーに遭遇した場合は、スコープを指定していないか、間違ったスコープを指定したことによることが多い。 君が使っているキーは何か別のスコープの中で定義されている可能性がある。 エラーメッセージの一部として sbt は、意味したであろうものを推測してくれるから、“Did you mean Compile / compile?” を探そう。

キーの名前はキーの一部でしかないと考えることもできる。

実際の所は、全てのキーは名前と(三つの軸を持つ)スコープによって構成される。

つまり、Compile / packageBin / packageOptions という式全体でキー名だということだ。

単に packageOptions と言っただけでもキー名だけど、それは別のキーだ

(スラッシュ無しのキーのスコープは暗黙で決定され、現プロジェクト、Zero コンフィグレーション、Zero タスクとなる)。

ビルドレベル・セッティング

サブプロジェクト間に共通なセッティングを一度に定義するための上級テクニックとしてセッティングを

ThisBuild にスコープ付けするという方法がある。

もし特定のサブプロジェクトにスコープ付けされたキーが見つから無かった場合、

sbt はフォールバックとして ThisBuild 内を探す。

この仕組みを利用して、

version、 scalaVersion、 organization

といったよく使われるキーに対してビルドレベルのデフォルトのセッティングを定義することができる。

ThisBuild / organization := "com.example",

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.18",

ThisBuild / version := "0.1.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file("."))

.settings(

name := "Hello",

publish / skip := true

)

lazy val core = (project in file("core"))

.settings(

// other settings

)

lazy val util = (project in file("util"))

.settings(

// other settings

)

便宜のため、セッティング式のキーと本文の両方を ThisBuild

にスコープ付けする

inThisBuild(...) という関数が用意されている。

セッティング式を渡すと、それに ThisBuild / を可能な所に追加したのと同じものが得られる。

ただし、後で説明するスコープ委譲の性質上、ビルドレベル・セッティングは

純粋な値または Global か ThisBuild にスコープ付けされたセッティングのみを代入するべきだ。

スコープ委譲

スコープ付きキーは、そのスコープに関連付けられた値がなければ未定義であることもできる。

全てのスコープ軸に対して、sbt には他のスコープ値からなるフォールバック検索パス(fallback search path)がある。

通常は、より特定のスコープに関連付けられた値が見つからなければ、sbt は、ThisBuild など、より一般的なスコープから値を見つけ出そうとする。

この機能により、より一般的なスコープで一度だけ値を代入して、複数のより特定なスコープがその値を継承することを可能とする。 スコープ委譲に関する詳細は後ほど解説する。

値の追加

既存の値に追加する: += と ++=

:= による置換が最も単純な変換だが、キーには他のメソッドもある。

SettingKey[T] の T が列の場合、つまりキーの値の型が列の場合は、置換のかわりに列に追加することができる。

+=は、列に単一要素を追加する。++=は、別の列を連結する。

例えば、Compile / sourceDirectories というキーの値の型は Seq[File] だ。

デフォルトで、このキーの値は src/main/scala を含む。

(どうしても標準的なやり方では気が済まない君が)source という名前のディレクトリに入ったソースもコンパイルしたい場合、

以下のようにして設定できる:

Compile / sourceDirectories += new File("source")

もしくは、sbt パッケージに入っている file() 関数を使って:

Compile / sourceDirectories += file("source")

(file() は、単に新しい File 作る)

++= を使って複数のディレクトリを一度に加える事もできる:

Compile / sourceDirectories ++= Seq(file("sources1"), file("sources2"))

ここでの Seq(a, b, c, ...) は、列を構築する標準的な Scala の構文だ。

デフォルトのソースディレクトリを完全に置き換えてしまいたい場合は、当然 := を使えばいい:

Compile / sourceDirectories := Seq(file("sources1"), file("sources2"))

セッティングが未定義の場合

セッティングが := や += や ++= を使って自分自身や他のキーへの依存が生まれるとき、その依存されるキーの値が存在しなくてならない。

もしそれが存在しなければ sbt に怒られることになるだろう。例えば、“Reference to undefined setting“ のようなエラーだ。

これが起こった場合は、キーが定義されている正しいスコープで使っているか確認しよう。

これはエラーになるが、循環した依存性を作ってしまうことも起こりうる。sbt が君がそうしてしまったことを教えてくれるだろう。

他のキーの値を基にしたタスク

あるタスクの値を定義するために他のタスクの値を計算する必要があるかもしれない。

そのような場合には、:= や += や ++= の引数に Def.task を使えばよい。

例として、sourceGenerators にプロジェクトのベースディレクトリやコンパイル時のクラスパスを加える設定をみてみよう。

Compile / sourceGenerators += Def.task {

myGenerator(baseDirectory.value, (Compile / managedClasspath).value)

}

依存性を用いた追加: += と ++=

他のキーを使って既存のセッティングキーやタスクキーへ値を追加するには += を使えばよい。

例えば、プロジェクト名を使って名付けたカバレッジレポートがあって、それを clean が削除するファイルリストに追加するなら、このようになる:

cleanFiles += file("coverage-report-" + name.value + ".txt")

スコープ委譲 (.value の照会)

このページはスコープ委譲を説明する。前のページの .sbt ビルド定義、 スコープ を読んで理解したことを前提とする。

スコープ付けの説明が全て終わったので、.value 照会の詳細を解説できる。

難易度は高めなので、始めてこのガイドを読む場合はこのページは飛ばしてもいい。

これまでに習ったことをおさらいしておこう。

- スコープは、サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、タスク軸という 3つの軸の成分を持つタプルである。

- 全てのスコープ軸には、

Zero特殊なスコープ成分がある。 - サブプロジェクト軸においてのみ、

ThisBuild特殊なスコープ成分がある。 TestコンフィギュレーションはRuntimeを拡張し、RuntimeはCompileを拡張する。- build.sbt に書かれたキーは、デフォルトで

${current subproject} / Zero / Zeroにスコープ付けされる。 - キーは、

/演算子を使ってさらにスコープ付けできる。

以下のようなビルド定義を考える:

lazy val foo = settingKey[Int]("")

lazy val bar = settingKey[Int]("")

lazy val projX = (project in file("x"))

.settings(

foo := {

(Test / bar).value + 1

},

Compile / bar := 1

)

foo のセッティング本文内において、スコープ付きキー Test / bar への依存性が宣言されている。

しかし、projX において Test / bar が未定義であるにも関わらず、sbt

は別のスコープ付きキーへと解決して foo は 2 に初期化される。

sbt はキーのフォールバックのための検索パスを厳密に定義し、これをスコープ委譲 (scope delegation) と呼ぶ。 この機能により、より一般的なスコープで一度だけ値を代入して、複数のより特定なスコープがその値を継承することを可能とする。

スコープ委譲のルール

スコープ委譲のルールは以下の通り:

- ルール 1: スコープ軸は以下の優先順位を持つ: サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、そしてタスク軸。

- ルール 2: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にタスク軸を置換することで検索される:

与えられたタスクスコープ、それから

Zero(これはタスクスコープ付けを行わないもののこと)。 - ルール 3: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にコンフィギュレーション軸を置換することで検索される:

与えられたコンフィギュレーション、その親、その親の親…、そして

Zero( これはコンフィギュレーションのスコープ付けを行わないものと同じ)。 - ルール 4: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にサブプロジェクト軸を置換することで検索される:

与えられたサブプロジェクト、

ThisBuildそしてZero。 - ルール 5: 委譲されたスコープ付きのキー及びそれが依存するセッティングとタスクは、元のコンテキストを一切引き継がずに評価される。

それぞれのルールを以下に説明していく。

ルール 1: スコープ軸の優先順位

- ルール 1: スコープ軸は以下の優先順位を持つ: サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、そしてタスク軸。

言い換えると、2つのスコープ候補があるとき、一方がサブプロジェクト軸により特定な値を持つとき、コンフィギュレーションやタスク軸のスコープに関わらず必ず勝つということだ。 同様に、サブプロジェクトが同じ場合、コンフィギュレーションに特定な値を持つものがタスクのスコープ付けに関わらず勝つ。 「より特定」とは何かは、以下のルールで定義していく。

ルール 2: タスク軸の委譲

- ルール 2: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にタスク軸を置換することで検索される:

与えられたタスクスコープ、それから

Zero(これはタスクスコープ付けを行わないもののこと)。

ここでやっとキーが与えられたとき sbt がどのようにして委譲スコープを生成するかの具体的なルールが出てきた。

任意の (xxx / yyy).value が与えられたときに、どのような検索パスを取るかを示していることに注目してほしい。

練習問題 A: 以下のビルド定義を考える:

lazy val projA = (project in file("a"))

.settings(

name := {

"foo-" + (packageBin / scalaVersion).value

},

scalaVersion := "2.11.11"

)

name in projA (sbt シェルだと projA/name) の値は何か?

"foo-2.11.11""foo-2.12.18"- その他

正解は "foo-2.11.11"。

.settings(...) 内において、scalaVersion は自動的に projA / Zero / Zero にスコープ付けされるため、

packageBin / scalaVersion は projA / Zero / packageBin / scalaVersion となる。

そのスコープ付きキーは未定義だ。

ルール 2に基いて、sbt はタスク軸を Zero に置換して projA / Zero / Zero になる (projA / scalaVersion)。

そのスコープ付きキーは "2.11.11" として定義されている。

ルール 3: コンフィギュレーション軸の検索パス

- ルール 3: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にコンフィギュレーション軸を置換することで検索される:

与えられたコンフィギュレーション、その親、その親の親…、そして

Zero( これはコンフィギュレーションのスコープ付けを行わないものと同じ)。

これを説明する例は上に見た projX だ:

lazy val foo = settingKey[Int]("")

lazy val bar = settingKey[Int]("")

lazy val projX = (project in file("x"))

.settings(

foo := {

(Test / bar).value + 1

},

Compile / bar := 1

)

フルスコープを書き出してみると projX / Test / Zero となる。

また、Test コンフィギュレーションは Runtime を拡張し、Runtime は Compile を拡張することを思い出してほしい。

Test / bar は未定義だが、ルール3 に基いて sbt

は projX / Test / Zero、projX / Runtime / Zero、そして

projX / Compile / Zero の順に bar をスコープ付けして検索していく。

最後のものが見つかり、それは Compile / bar だ。

ルール 4: サブプロジェクト軸の検索パス

- ルール 4: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にサブプロジェクト軸を置換することで検索される:

与えられたサブプロジェクト、

ThisBuildそしてZero。

練習問題 B: 以下のビルド定義を考える:

ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val projB = (project in file("b"))

.settings(

name := "abc-" + organization.value,

organization := "org.tempuri"

)

name in projB (sbt シェルだと projB/name) の値は何か?

"abc-com.example""abc-org.tempuri"- その他

正解は abc-org.tempuri だ。

ルール 4に基づき、最初の検索パスは projB / Zero / Zero にスコープ付けされた organization で、

これは projB 内で "org.tempuri" として定義されている。

これは、ビルドレベルのセッティングである ThisBuild / organization よりも高い優先順位を持つ。

スコープ軸の優先順位、再び

練習問題 C: 以下のビルド定義を考える:

ThisBuild / packageBin / scalaVersion := "2.12.2"

lazy val projC = (project in file("c"))

.settings(

name := {

"foo-" + (packageBin / scalaVersion).value

},

scalaVersion := "2.11.11"

)

projC / name の値は何か?

"foo-2.12.2""foo-2.11.11"- その他

正解は foo-2.11.11。

projC / Zero / packageBin にスコープ付けされた scalaVersion は未定義だ。

ルール 2 は projC / Zero / Zero を見つける。ルール 4 は ThisBuild / Zero / packageBin を見つける。

ルール 1 の規定により、より特定なサブプロジェクト軸が勝ち、それは

projC / Zero / Zero で "2.11.11" と定義されている。

練習問題 D: 以下のビルド定義を考える:

ThisBuild / scalacOptions += "-Ywarn-unused-import"

lazy val projD = (project in file("d"))

.settings(

test := {

println((Compile / console / scalacOptions).value)

},

console / scalacOptions -= "-Ywarn-unused-import",

Compile / scalacOptions := scalacOptions.value // added by sbt

)

projD/test を実行した場合の出力は何か?

List()List(-Ywarn-unused-import)- その他

正解は List(-Ywarn-unused-import)。

ルール 2 は projD / Compile / Zero を見つけ、

ルール 3 は projD / Zero / console を見つけ、

ルール 4 は ThisBuild / Zero / Zero を見つける。

projD / Compile / Zero はサブプロジェクト軸に projD を持ち、

またコンフィギュレーション軸はタスク軸よりも高い優先順位を持つのでルール 1 は

projD / Compile / Zero を選択する。

次に、Compile / scalacOptions は scalacOptions.value を参照するため、

projD / Zero / Zero のための委譲を探す必要がある。

ルール 4 は ThisBuild / Zero / Zero を見つけ、これは List(-Ywarn-unused-import) に解決される。

inspect コマンドは委譲スコープを列挙する

何が起こっているのか手早く調べたい場合は inspect を使えばいい。

sbt:projd> inspect projD / Compile / console / scalacOptions

[info] Task: scala.collection.Seq[java.lang.String]

[info] Description:

[info] Options for the Scala compiler.

[info] Provided by:

[info] ProjectRef(uri("file:/tmp/projd/"), "projD") / Compile / scalacOptions

[info] Defined at:

[info] /tmp/projd/build.sbt:9

[info] Reverse dependencies:

[info] projD / test

[info] projD / Compile / console

[info] Delegates:

[info] projD / Compile / console / scalacOptions

[info] projD / Compile / scalacOptions

[info] projD / console / scalacOptions

[info] projD / scalacOptions

[info] ThisBuild / Compile / console / scalacOptions

[info] ThisBuild / Compile / scalacOptions

[info] ThisBuild / console / scalacOptions

[info] ThisBuild / scalacOptions

[info] Zero / Compile / console / scalacOptions

[info] Zero / Compile / scalacOptions

[info] Zero / console / scalacOptions

[info] Global / scalacOptions

....

“Provided by” は projD / Compile / console / scalacOptions が

projD / Compile / scalacOptions によって提供されることを表示しているのに注目してほしい。

“Delegates” 以下に全ての委譲スコープ候補が優先順に列挙されている!

- サブプロジェクト軸が

projDにスコープ付けされているスコープが当然最初に表示されて、ThisBuild、Zeroと続いている。 - サブプロジェクト内だと、コンフィギュレーション軸が

Compileにスコープ付けされいるのが最初に表示されて、Zeroにフォールバックしている。 - 最後に、タスク軸は与えられたタスクスコープ付けの

cosole /が来て、次にタスクスコープ無しが来ている。

.value 参照 vs 動的ディスパッチ

- ルール 5: 委譲されたスコープ付きのキー及びそれが依存するセッティングとタスクは、元のコンテキストを一切引き継がずに評価される。

スコープ委譲はオブジェクト指向言語のクラス継承に似ていると思うかもしれないが、注意するべき違いがある。

Scala のような OO言語では、Shape トレイトに drawShape というメソッドがあれば、たとえそれが

Shape トレイトの他のメソッドから呼ばれているとしても子クラス側で振る舞いをオーバーライドすることができ、これは動的ディスパッチと呼ばれる。

一方 sbt は、スコープ委譲によってあるスコープをより一般的なスコープに委譲することができ、 例えばプロジェクトレベルのセッティングからビルドレベルのセッティングへ委譲といったことができるが、 ビルドレベルのセッティングはプロジェクトレベルのセッティングを参照することはできない。

練習問題 E: 以下のビルド定義を考える:

lazy val root = (project in file("."))